Die wahrscheinlich einschneidendste Erfahrung, die das Elternsein für mich mitbrachte, ist der Verlust der Kontrolle, wie ich sie gewohnt war vom Leben vor den Kindern: Ich machte konkrete Pläne, ich befolgte sie und kam selten von einem vorgegebenen Weg ab. Studium, Arbeit, Haushalt – alles funktionierte und war abhängig von den Planungen Erwachsener. Und dann wurden wir eine Familie und mein Begriff von Planung änderte sich.

Schwangerschaft und Geburt – ein neues Verständnis beginnt

Schon der Kinderwunsch brachte eine neue Erkenntnis mit, die sich von nun an durch das Leben ziehen sollte: Nicht alles ist so planbar und funktioniert wie ein Stundenplan. Es dauerte eine Weile, bis sich die gewünschte erste Schwangerschaft ankündigte – und spätere kamen dann überraschender. Auch in der Schwangerschaft zeigte sich die Abkehr vom Gewohnten: Hier entwickelte sich auf einmal ein Mensch, der schon von Anfang an einen eigenen Zeitplan mitbrachte. Der Bauch wurde größer und schwerer und ich wünschte mir besonders beim zweiten Kind nach Überschreiten des Geburtstermins die Geburt sehnlich herbei – aber das Kind kam, als es bereit dazu war nach dem eigenen Zeitplan. Tag für Tag schleppte ich mich mit über einem Meter Bauchumfang durch den Tag, bemalte jeden Tag den Bauch, massierte und redete gut zu: Das Kind kam dann plötzlich eines Sonntagmorgens auf seine ganz eigene Weise. Und auch die Geschwister hatten eigene Wege: Ein Kind vor dem Termin, ein Kind nach dem Termin, ein Kind am Termin – jedes ging seinen persönlichen Weg und war nicht zu beeinflussen von meinen Gedanken und Planungen. Der Gynäkologe Prof. Dr. Hildebrandt (2013) spricht sich daher auch dafür aus, dass die Bezeichnung “Geburtstermin” generell nicht mehr verwendet wird, sondern lieber von einem “Geburtszeitraum” gesprochen werden sollte, um weder Schwangere noch deren Familienmitglieder oder Hebammen und Ärztinnen zu beunruhigen und mehr zur Gelassenheit beizutragen. Auch Hebamme Anja schreibt hier dazu: „Wir können vieles, von dem was geschieht, nicht kontrollieren. Aber wir können gestalten, wie wir damit umgehen.“ Es ist der Beginn eines neuen Umgangs, ein neues sozialen Leben, das mit Kinderwunsch und Geburt beginnt.

Das Baby bestimmt mit seinen Bedürfnissen den Alltag

Und dann liegt dieser kleine Mensch in den eigenen Armen und alles daran signalisiert, was es will: Der kleine Mund, der saugen möchte, um Nahrung zu erhalten. Der Körper, der sich anschmiegt und nicht abgelegt werden möchte. Der französische Geburtshelfer und Gynäkologe Michel Odent spricht davon, dass das Milchbildungshormon Prolaktin neben dem Nestbautrieb und Nervosität auch zu “Geisteszuständen von Untergebenheit und Unterwerfung” führt: Wir stellen uns auf das Baby ein und seine Bedürfnisse – und zunächst rücken unsere Pläne in den Hintergrund. – Dieses Hormon wirkt übrigens nicht nur bei Frauen, sondern bereitet auch die werdenden Väter auf das Umsorgen des Nachwuchses vor und stimmt sie darauf ein.

Mit kleinem Baby funktioniert der Alltag besser, wenn wir uns zu großen Teilen auf dieses Kind ausrichten und nicht versuchen, unsere früheren (Zeit)pläne durchzusetzen. Das Baby versteht unsere Welt noch nicht, es spürt nur die Bedürfnisse in sich nach Hunger, Zuwendung, Ruhe, Miteinander… Bedürfnisse aufzuschieben ist nun noch nicht möglich. Das entwickelt sich erst mit der Zeit. Versuchen wir aber, sie vehement zu verschieben, führt dies zu Unruhe und größeren Komplikationen und Planänderungen, weil das Baby sich schließlich immer stärker in seinem Bedürfnis mitteilen wird – bis es eventuell aufgrund von Aufgabe verstummt. Das aber kann andere Probleme mit sich bringen. Besonders in der ersten Zeit gibt das Baby den Rhythmus vor – und langsam pendelt sich dann ein gemeinsamer Rhythmus ein in einem Entgegenkommen von beiden Seiten. Daher ist es – nicht nur am Anfang – auch so wichtig, dass Eltern sich gegenseitig unterstützen und noch weitere Hilfe haben, damit sie diesen Babybedürfnissen nach einem entspannten Ankommen entgegen kommen können.

Und dann kommt die „Trotz“phase

Und gerade dann, wenn sich alles ein wenig mehr eingependelt hat, und der Alltag natürlich dennoch nicht wie zuvor, aber auch nicht mehr nur noch in kurzen Intervallen am kleinen Kind orientiert ist, sagt das Kind auf einmal „NEIN!“, und auch hier sehen wir wieder, dass es nicht hilft, die eigenen Wünsche und Pläne durchzudrücken, sondern auch hier beginnen wir wieder mit einem Aushandeln, mit einem Pendeln zwischen dir und mir und müssen noch einmal neu Verständnis für neue Bedürfnisse aufbringen: Das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Ressourcensicherung, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und gleichzeitig verstehen, dass noch immer Bedürfnisse nicht wie bei uns Erwachsenen behandelt werden können, dass sie oft nicht aufschiebbar sind und dass die Kindergedanken noch anders laufen und sich einem Gefühl noch wild, laut und überschwänglich Platz gemacht wird, wenn es besonders groß wird.

Und so geht es weiter…

Ist diese Zeit vorbei, kommt der nächste Bereich der Vorschuljahre, in denen das Kind nun schon so viel größer ist und sich mit der Welt vertraut macht und den persönlichen Platz darin sucht und sich die Persönlichkeit weiter entwickelt. Es möchte nicht dieses oder jenes Hobby haben, sondern ein ganz bestimmtes und heute unbedingt verabredet sein oder dorthin zur Übernachtungsparty. Es entscheidet auf einmal im Schulalter, sich anders zu ernähren, oder probiert andere Dinge aus. Es beginnt, den eigenen Weg zu gehen, und wir müssen weiterhin aushandeln zwischen dir und mir und uns.

Kontrolle im Familienalltag – aber anders

Bedeutet das nun also, dass wir unsere Kontrolle über das Leben und den Alltag verlieren? Nein. Es bedeutet aber, dass wir im Laufe der Zeit lernen, in einem System zu leben und zu denken – und von Anfang an den kleinen Menschen, der zu unserem Leben dazu kommt, als solchen betrachten sollten: als Mensch mit eigenen Bedürfnissen, Empfindungen und Wünschen. Mit eigenen Vorstellungen. Als Eltern geben wir Werte mit auf den Weg, die uns wichtig sind, die sich vielleicht beim Kind im Laufe der Jahre auch wandeln. Und dennoch ist es wichtig, Werte und Leitsterne zu verfolgen. Denn sie sind es, an denen wir uns selbst immer wieder ausrichten können im Durcheinander des Alltags. Wir verlieren als Eltern nur eine bestimmte Art von Kontrolle, die sich ergibt aufgrund eines eigenständigen Lebens, ohne auf andere immerzu achten zu müssen. Wir gewinnen aber eine neue Art von Alltagsroutine und Kontrolle hinzu: Eine sehr menschliche, bedürfnisorientierte und emphatische Sicht auf das Leben, wenn wir uns darauf einlassen. „Kontrolle“ im Elternleben bedeutet, einen groben Plan zu haben, wohin es geht. Es bedeutet, voraus zu schauen und am besten gleich möglich auftretende Probleme einzuplanen – und sich freudig überraschen zu lassen, wenn sie nicht kommen. Es bedeutet auch, voran zu gehen und Sicherheit zu vermitteln und diese besonders auch dann auszustrahlen, wenn das Kind mal strauchelt.

Als Eltern lernen wir, mit vielen Bällen zu jonglieren und darauf gefasst zu sein, wenn noch ein weiterer spontan hinein geworfen wird – und irgendwie ist das doch ein ganz schönes Bild statt nur einem Stundenplan zu folgen.

Eure

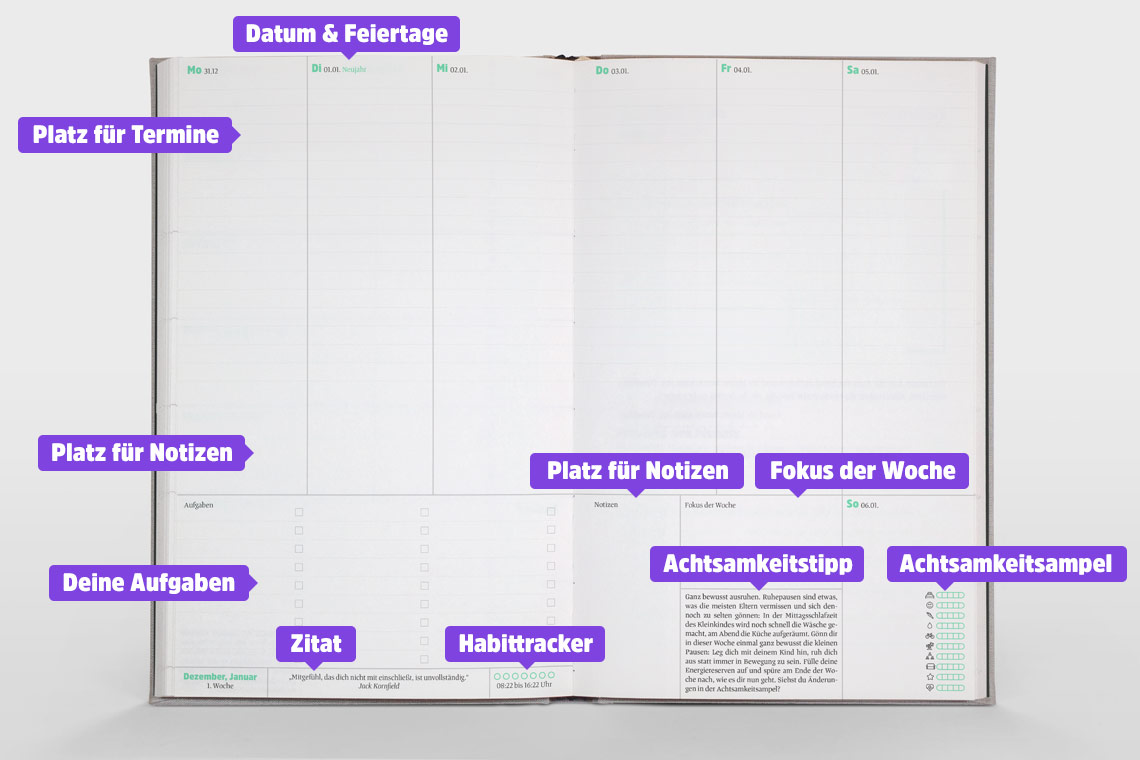

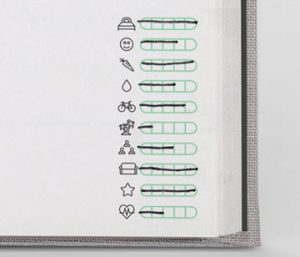

Es ist nicht normal für Familien, ständig unter Stress zu stehen. Genau dagegen wendet sich unser Kalender: Glorifizierung von Familienstress. Ein Guter Plan Family soll Dir helfen, einen Blick dafür zu bekommen, was wirklich wichtig ist gerade – und was Du beiseite schieben kannst. Auch das ist in jeder Familie anders und nur Du selbst kannst entscheiden und Deinen Weg finden. Die von Jan und Milena entwickelte Achtsamkeits-Ampel, die über die Jahre für viele ein Einbegriff und oft kopiert wurde, wurde für Ein Guter Plan Family weiter entwickelt und an Familien angepasst: So kannst Du für jede Woche Deine Grundbedürfnisse im Blick behalten und siehst auch, was Du vielleicht in der nächsten Woche anders machen kannst, damit es Dir gut geht.

Es ist nicht normal für Familien, ständig unter Stress zu stehen. Genau dagegen wendet sich unser Kalender: Glorifizierung von Familienstress. Ein Guter Plan Family soll Dir helfen, einen Blick dafür zu bekommen, was wirklich wichtig ist gerade – und was Du beiseite schieben kannst. Auch das ist in jeder Familie anders und nur Du selbst kannst entscheiden und Deinen Weg finden. Die von Jan und Milena entwickelte Achtsamkeits-Ampel, die über die Jahre für viele ein Einbegriff und oft kopiert wurde, wurde für Ein Guter Plan Family weiter entwickelt und an Familien angepasst: So kannst Du für jede Woche Deine Grundbedürfnisse im Blick behalten und siehst auch, was Du vielleicht in der nächsten Woche anders machen kannst, damit es Dir gut geht.

Sollte Dein Kind keinen Fußpilz oder ähnliche, infektiöse, ansteckende Erkrankungen am Fuß haben, ist am barfuß laufen drinnen wie draußen nichts unhygienisch. Ebenso sollte es keine offenen Wunden am Fuß haben, damit diese sich nicht entzünden, wenn zB. Erde in die Wunde eintritt. Ansonsten: Krankheitserreger befinden sich überall, ob Dein Kind mit den Händen im Spielplatzsand wühlt oder es die nackten Füße in den Waldboden buddelt oder eben im Drogeriemarkt barfuß einkaufen geht – eine tägliche Hand- und dann auch Fußhygiene zur Vermeidung von Keimverbreitung ist natürlich notwendig. Gerade Fußbäder sind für Kinder auch besonders schöne Momente der Entspannung und können ein wunderbares Ritual werden.

Sollte Dein Kind keinen Fußpilz oder ähnliche, infektiöse, ansteckende Erkrankungen am Fuß haben, ist am barfuß laufen drinnen wie draußen nichts unhygienisch. Ebenso sollte es keine offenen Wunden am Fuß haben, damit diese sich nicht entzünden, wenn zB. Erde in die Wunde eintritt. Ansonsten: Krankheitserreger befinden sich überall, ob Dein Kind mit den Händen im Spielplatzsand wühlt oder es die nackten Füße in den Waldboden buddelt oder eben im Drogeriemarkt barfuß einkaufen geht – eine tägliche Hand- und dann auch Fußhygiene zur Vermeidung von Keimverbreitung ist natürlich notwendig. Gerade Fußbäder sind für Kinder auch besonders schöne Momente der Entspannung und können ein wunderbares Ritual werden.