Jedes Kind ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit zeigt sich nicht nur in seinen Interessen oder Vorlieben, sondern auch in seiner Art, zu fühlen, zu denken und auf die Welt zu reagieren. Wir bringen schon unterschiedliche Temperamentszüge mit in unser Leben, die sich dann in Kombination mit den Einflüssen der Umwelt und den Beziehungserfahrungen ausprägen: Das Temperament ist nicht gleich Persönlichkeit – vielmehr ist es ein Baustein davon. Die gesamte Persönlichkeit eines Menschen entsteht im Zusammenspiel von biologischer Ausstattung und den Umwelterfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht. Gerade in der Kindheit spielt die Umwelt, insbesondere die Bindungs- und Beziehungserfahrungen, eine zentrale Rolle darin, wie sich Temperamentsmerkmale ausdifferenzieren und wie ein Kind lernt, mit sich selbst und der Welt umzugehen.

Historische Wurzeln und heutiger Forschungsstand

Schon in der Antike wurde versucht, Menschen anhand bestimmter Temperamente zu typisieren: Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker. Diese Einteilung mag aus heutiger Sicht überholt erscheinen, sie zeigt aber, dass Menschen schon immer versucht haben, Verhalten zu verstehen und einzuordnen. Die moderne Temperamentsforschung hingegen arbeitet empirisch und differenzierter.

Zu den zentralen Temperamentsdimensionen, die die Psychologinnen und Psychologen Stella Chess, Alexander Thomas und Herbert Birch schon 1965 durch eine Langzeitstudie ermittelt haben, zählen etwa Aktivitätsniveau, Rhytmus, Ablenkbarkeit, Anpassungsfähigkeit, Erstreaktion auf Neues, Reaktionsintensität, sensorische Schwelle, Ausdauer und allgemeine Stimmungsqualität. Manche Kinder benötigen viel Aktivität, andere weniger. Manche gehen schnell auf Neues zu, andere zögern. Diese Unterschiede sind zunächst weder gut noch schlecht. Sie sind einfach verschieden – und verdienen eine feinfühlige Begleitung.

Es ist wichtig, die Art des Kindes wahrzunehmen und dann zu überlegen: Ist das daraus resultierende Verhalten ein Problem für mein Kind, um sich in sozialen Gruppen zurechtzufinden oder kann es ein Problem sein für die andere Entwicklungsbereiche? Dann braucht es eine ressourcenorientierte Unterstützung, um mit den jeweiligen Herausforderungen gut umgehen zu können. Ein Kind mit hoher Reaktionsintensität, geringer Anpassungsfähigkeit und starker Reaktion auf neue Situationen kann beispielsweise in Konfliktsituationen Schwierigkeiten mit der Selbstregulation haben. Es braucht hier eine verlässliche, nahe Begleitung, die seine Fähigkeit zur Regulation gezielt stärkt, damit diese ausgeprägten Eigenschaften nicht zu sozialen Hindernissen werden. Wird das Kind nicht entsprechend unterstützt, können sich Folgeprobleme zeigen – etwa Ausgrenzung durch Gleichaltrige oder eine geringe soziale Integration.

Temperament ist in Entwicklung eingebettet

Ein weitverbreitetes Missverständnis ist die Annahme, dass auffälliges Verhalten bei Kindern auf stabile Charakterzüge oder gar frühkindliche „Persönlichkeitsstörungen“ hinweise. Tatsächlich ist die Persönlichkeit in der Kindheit noch in Entwicklung. Diagnosen wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie man sie manchmal in den Medien liest in Bezug auf junge Kinder, die ihren Wünschen Ausdruck verliehen, werden frühestens im Jugendalter gestellt – und auch dann mit großer Vorsicht.

Ein Kind, das heute schnell frustriert, laut oder verschlossen reagiert, tut dies nicht aus Böswilligkeit. Vielmehr sind diese Reaktionen Ausdruck seines Temperaments, seiner bisherigen Erfahrungen und seiner noch reifenden Fähigkeit zur Selbstregulation.

Die Rolle der Bindung und der Co-Regulation

Kinder lernen Selbstregulation nicht allein. Sie brauchen Erwachsene, die ihnen Sicherheit geben, die sie in der Regulation unterstützen, wenn Empfindungen und Reize zu groß oder stark werden. Diese Co-Regulation ist kein Zeichen von Schwäche, sondern die Basis für Reifung. Sie hilft dem Kind, nach und nach eigene Strategien zu entwickeln, um Emotionen, Impulse oder Aufmerksamkeit zu steuern.

Die neurobiologische Forschung zeigt, dass diese Prozesse eng mit der Entwicklung des Stresssystems (HPA-Achse) zusammenhängen. Kinder, die wiederholt überfordert oder allein gelassen werden, entwickeln häufig ein überempfindliches oder dysreguliertes Stresssystem. Umgekehrt stärken feinfühlige Beziehungen und ein sicherer Rahmen die Resilienz.

Reizschwelle und Regulationsbedürfnisse

Ein zentrales Konzept für Regulation in Zusammenhang mit Temperamentseigenschaften ist die Reizschwelle: Wie empfindlich reagiert ein Kind auf innere oder äußere Reize? Kinder mit niedriger Reizschwelle nehmen viel wahr, sind oft schneller überstimuliert und brauchen früher Rückzug oder Unterstützung. Kinder mit hoher Reizschwelle erscheinen oft unkompliziert, haben aber möglicherweise Schwierigkeiten, sich mit ihren inneren Zuständen zu verbinden. Beide Gruppen brauchen achtsame Begleitung: Die einen, um sich zu beruhigen, die anderen, um sich besser zu spüren.

Was Co-Regulation praktisch bedeutet

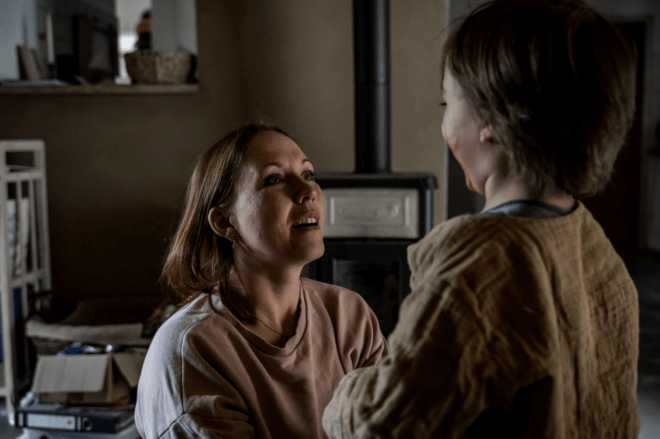

Co-Regulation kann viele Formen annehmen. Ein Kind in Wut braucht vielleicht „einfach“ nur Anwesenheit und deine Sicherheit – nicht immer ist jetzt Körperkontakt oder Ansprache gewollt. Ein Kind in Traurigkeit wünscht sich möglicherweise Nähe, Worte für seine Gefühle oder ein vertrautes Objekt. Bei Überreizung hilft manchmal ein abgedunkelter Raum, leise Musik, gemeinsames Atmen oder Schaukeln.

Zentral ist: Du als Bezugsperson bleibst erreichbar und ruhig. Du gibst Halt durch deine Körpersprache, deine Stimme, deine präsente Haltung. So lernt das Kind, dass es sich auf Beziehung verlassen kann. Dass und wie Regulation möglich ist.

Auch Du brauchst Regulation

Um Kinder gut begleiten zu können, musst auch Du in Deinem „Window of Tolerance“ bleiben. Dieses Konzept beschreibt den inneren Bereich, in dem Du handlungsfähig, ruhig und aufmerksam bleibst. Stress, eigene Trigger oder Überforderung können Dich hinauskatapultieren – was wiederum die Co-Regulation erschwert. Auch das „Mismatch“ zwischen verschiedenen Ausprägungen unterschiedlicher Temperamentsdimensionen zwischen Kind und Bezugsperson kann Stress hervorrufen, weshalb es gut ist, sich die Unterschiede in einer Familie vor Augen zu führen.

Selbstregulation ist auch für Erwachsene ein zentrales Thema. Es braucht kleine Rituale, Pausen, Achtsamkeit, gute, gerechte und gesunde Aufgabenverteilungen im Alltag, die einer Überlastung vorbeugen. Nur wenn du für dich sorgst, kannst Du für andere da sein. Nur wenn das gesamte Familiensystem anerkennt, dass alle darin Bedürfnisse haben, können Erwachsene ihrer bedeutsamen Aufgabe der Co-Regulation gut nachgehen.

Fazit: Der Blick hinter das Verhalten

Ein Kind, das laut, traurig oder in anderer Weise auffällig wirkt, ist oft nicht „ungezogen“, sondern außerhalb seines Toleranzfensters. Es braucht Dich. Es braucht deine Ruhe, deine Klarheit, deine Beziehung. Temperament ist kein Problem, sondern eine Einladung, genau hinzuschauen: Was braucht dieses Kind in diesem Moment?

Wenn du Temperamentsunterschiede verstehst und Co-Regulation nicht als „extra Aufgabe“, sondern als zentrale Begleitung begreifst, kannst Du Kinder auf ihrem Weg zu innerer Stabilität wirklich unterstützen. Und erhältst damit vielleicht auch noch einen anderen und wohlwollenden Blick auf dich selbst.

Eure

Zur Autorin:

Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und tragen seit über 10 Jahren maßgeblich zur Verbreitung bedürfnisorientierter Erziehung bei. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.

Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de