Wenn wir Kinder beim Spiel beobachten, geht es dabei manchmal ganz schön zur Sache: Da sterben die Figuren, es gibt Krieg, Eltern sterben, Spielfiguren verlaufen sich, werden entführt oder Kuscheltiere werden operiert. Und gelegentlich werden auch noch Schimpfwörter benutzt. Manchmal sind wir verleitet, nicht nur zu denken, sondern zu sagen: „Jetzt spiel doch etwas Schönes!“ – Aber das sollten wir nicht tun.

Kinder spielen von Anfang an

Im Spiel lernen unsere Kinder sich selbst und die Welt kennen. Das Spiel beginnt dabei schon sehr früh im Babyalter, wenn das Kind nach und nach mit der Umgebung interagiert, Gesichtsausdrücke nachahmt, später Laute, und anfängt, Hände, Füße und den Körper zu erkunden. Es steht im Zusammenhang mit den Fähigkeiten des Kindes und entwickelt sich anhand dieser Fähigkeiten weiter: Je mehr die Feinmotorik ausgebildet wird, desto mehr untersucht das Kind spielerisch Gegenstände. Je mehr es interagieren kann, desto stärker tritt das Spiel mit anderen hervor. Im Spiel übt das Kind, verfeinert Fähigkeiten und entwickelt sie weiter. Während es am Anfang erkundet, ahmt es später nach und schließlich entwickelt es eigene Handlungsstränge und Spielideen – und diese stellen uns manchmal mehr und manchmal weniger vor Herausforderungen.

Das Spiel als „Sprachmedium“

Um die Bedeutung des Spiels für das Kind zu verstehen, müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass „Kinder eben nur spielen“. Das Spielen ist ein komplexer Vorgang des Lernens und Erfahrens und auch der Aufarbeitung von emotionalen Erlebnissen. Was wir am Abend auf dem Sofa mit einem anderen Erwachsenen besprechen, lebt das Kind im Spiel aus: Spielsachen sind ein Medium wie die Sprache und das Kind drückt darüber aus, was es bewegt. Manchmal sind das die ganz alltäglichen Dinge des Alltags, wenn Puppen bekocht und bespielt werden oder Freundschaft nachgespielt wird. Manchmal werden aber auch Konflikte darüber bearbeitet und nachgespielt oder Themen, die das Kind gerade generell bewegen. Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle, können oft im frühen Kindesalter noch nicht gut versprachlicht werden und finden dann im Spiel spontan ihren Ausdruck. Das Kind beschäftigt sich mit dem, was gerade ein Thema für das Kind ist.

Themen der Kinder zulassen

Wenn wir also merken, dass ein Kind sich mit einem Thema beschäftigt, das wir als kein „gutes Spielthema“ betrachten, können wir uns zunächst fragen, warum uns dieses Thema überhaupt so große Probleme bereitet: Warum können wir Aggression im Spiel nicht zulassen, warum wünschen wir, dass das Kind ausschließlich „harmonisch“ spielen soll? Warum ist es für uns schwer, wenn das Kind leichtfertig das Thema Tod im Spiel bearbeitet? Welche eigenen Themen kommen da vielleicht gerade hoch, ausgelöst durch das Spiel des Kindes?

Anstatt die Spielthemen des Kindes zu lenken und zu beeinflussen, können wir zuhören: Was ist es, was das Kind gerade beschäftigt, worüber es sich Gedanken macht? Wir können Themen aufgreifen außerhalb des Spiels und gemeinsam Bücher ansehen rund um den Tod oder um Freundschaft, wenn das große Themen sind oder einen passenden Film ansehen. Wenn wir zusammen mit unserem Kind spielen, sollten wir das Thema des Kindes annehmen, statt zu versuchen es in eine von uns gewünschte Richtung zu lenken und schauen, welche kreativen Lösungen das Kind selbst entwickelt und das unterstützen. Vor allem sollten wir die Themen nicht zu sehr dramatisieren und uns Fragen, ob wir etwas falsch gemacht haben, weil das Kind Auseinandersetzungen spielerisch bearbeitet . Wir sollten weniger deuten und mehr annehmen und begleiten.

Schimpfworte

Je nach Alter des Kindes tauchen auch Schimpfworte im Spiel (und auch im Alltag) auf. Natürlich werden sie beeinflusst von dem, was das Kind in der Umgebung hört. Dass es aber Schimpfworte prinzipiell nutzt, ist normal.

Mit einem Schimpfwort, so lernt das Kind, kann ein negativer Superlativ ausgedrückt werden: Das andere Kind ist nicht nur doof, sondern ein Scheißmann; die Situation ist nicht nur blöd, sondern superkacke. Das Kind sucht ein Wort, mit dem es all die Unzufridenheit, all das negative Empfinden im Inneren beschreiben kann, was es fühlt.

S. Mierau „Geborgene Kindheit“

Benutzt ein Kind Schimpfworte, ist das kein Zeichen für elterliches Versagen. Wir können über die Worte sprechen und welche festlegen, die in unserer Familie Raum haben und solche, die nicht gesagt werden sollen – und warum. Im Spiel können die Schimpfworte auch ihren Platz finden. Gerade dann können Kinder auch die Macht dieser Worte ausprobieren und ihre Wirkung. Ein Schimpfwort kann manchmal die Machtverhältnisse zwischen Eltern und Kind umkehren: Durch die Benutzung eines solchen Wortes fühlt sich das Kind stark und selbständig. Diesen Wunsch können wir hinter dem Verhalten sehen und mitspielen oder andere Spiele und Situationen finden, in denen das Kind obsiegen kann.

Das Spiel ist ein wunderbarer Entwicklungsraum, in dem sich unsere Kinder entfalten und die Themen bearbeiten, die gerade und prinzipiell wichtig sind. Begleiten wir diese Entwicklung, lassen wir sie zu, anstatt Themen und Gefühle auszuklammern.

Eure

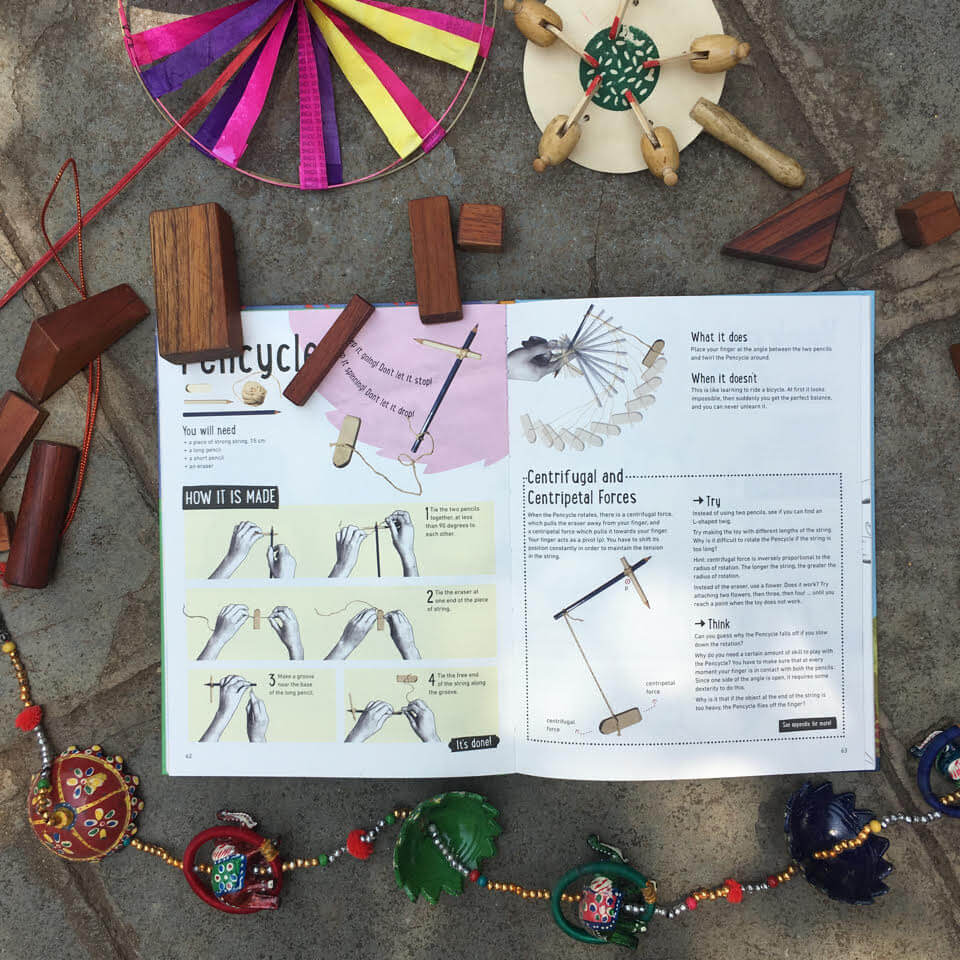

Anka Falk hat einen Magister in Rhetorik und Pädagogik und ist Körperpsychotherapeutin, Coach und Dozentin. Von 2007-2017 arbeitete sie in Lehre und Forschung an einem experimentellen Design Institut in der Schweiz. Sie ist im Alter von 37 Jahren mit ihrem Mann nach Indien gegangen. Ihr Kind hat sie in Deutschland geboren, ist dann aber zurück gegangen nach Indien und berichtet von ihrem Alltag dort. Zudem bloggt sie auf

Anka Falk hat einen Magister in Rhetorik und Pädagogik und ist Körperpsychotherapeutin, Coach und Dozentin. Von 2007-2017 arbeitete sie in Lehre und Forschung an einem experimentellen Design Institut in der Schweiz. Sie ist im Alter von 37 Jahren mit ihrem Mann nach Indien gegangen. Ihr Kind hat sie in Deutschland geboren, ist dann aber zurück gegangen nach Indien und berichtet von ihrem Alltag dort. Zudem bloggt sie auf

Janine Ringel ist Sozialpädagogin (BA) und Mutter von zwei Kindern (2014 und 2017 geboren). 2017 hat sie zusammen mit ihrem Mann den kleinen, bindungsorientierten, auf Achtsamkeit und GFK basierenden Kindergarten „Farbtupfer“ in Lübeck für Kinder von 2-6 Jahren gegründet und arbeitet darüber hinaus in der Elternberatung. Sie ist ausgebildet in gewaltfreier Kommunikation nach M.B.Rosenberg. Mehr von Janine findet Ihr auf auf

Janine Ringel ist Sozialpädagogin (BA) und Mutter von zwei Kindern (2014 und 2017 geboren). 2017 hat sie zusammen mit ihrem Mann den kleinen, bindungsorientierten, auf Achtsamkeit und GFK basierenden Kindergarten „Farbtupfer“ in Lübeck für Kinder von 2-6 Jahren gegründet und arbeitet darüber hinaus in der Elternberatung. Sie ist ausgebildet in gewaltfreier Kommunikation nach M.B.Rosenberg. Mehr von Janine findet Ihr auf auf