Selbständigkeit ist für viele Eltern ein bedeutsames Ziel in der Entwicklung: selbständig einschlafen, selbständig anziehen, selbständig spielen. Der Wunsch dahinter ist oft, dass das Kind kompetent ist, um mit den Herausforderungen des Alltags gut umgehen zu können und eine eigene innere Stärke und Problemlösungsfähigkeit entwickelt, die es gut durch das Leben trägt. Viele Eltern fragen sich, wie sie dieses Ziel erzieherisch unterstützen können: Wie fördert man die Selbständigkeit des Kindes? Welche Schritte braucht es auf dem Weg zu Selbständigkeit?

Selbständigkeit entsteht nicht allein

Schnell ist man verleitet, zu denken, dass Selbständigkeit dann entsteht, wenn das Kind Aufgaben und Probleme allein lösen muss. Wie soll es das sonst lernen? Durchaus brauchen Kinder Raum und Zeit, um sich an Herausforderungen zu erproben und eigene Lösungsstrategien zu entwickeln, doch dies ist nur ein Baustein der Entwicklung von Selbständigkeit. Neben der Möglichkeit, sich selbst zu erproben, brauchen Kinder das Gefühl von Sicherheit, um überhaupt erst auf eine Aufgabe zugehen zu können.

Die Welt zu erkunden und sich ihren Herausforderungen zu stellen, gelingt dann gut, wenn wir uns sicher genug fühlen, um auf Herausforderungen zuzugehen. Eigentlich kennen wir das auch als Erwachsene: Wir gehen dann selbstbewusster an eine neue Aufgabe heran, wenn wir uns gut und sicher fühlen, wenn wir vielleicht schon Kompetenzen haben, die wir einsetzen können oder zumindest dann, wenn das Gefühl haben, im Notfall eine andere Person um Hilfe bitten zu können. Unsere Kinder sind noch stärker auf ein sicheres Notfallnetz angewiesen als wir, schließlich sind sie jünger und verfügen noch über weniger Erfahrungswissen. Je sicherer sie sich fühlen, desto leichter fällt es, sich einer neuen/fremden/herausfordernden Tätigkeit zuzuwenden.

Diesen Bedarf an Sicherheit zeigen unsere Kinder im Alltag und viele Eltern spüren ihn, auch wenn sie ihn noch nicht als Basis für die Selbständigkeit wahrnehmen: Wenn wir uns wünschen, dass das Kleinkind- oder Vorschulkind allein einschlafen soll, ist es hilfreich, zu vereinbaren, immer wieder vorbei zu kommen in regelmäßigen Abständen („Ich räum eben den Geschirrspüler ein, dann komm ich nochmal rein.“). Wenn wir uns wünschen, dass das Kleinkind sich allein anzieht oder selbst ein Brot schmiert, ist es hilfreich, wenn wir in der Nähe sind und gar nicht unbedingt eingreifen, aber die Sicherheit ausstrahlen, zur Not zur Verfügung zu stehen. Ebenso, wenn das Vorschulkind auf dem Spielplatz eine neue Höhe auf dem Klettergerüst erklettert oder wenn das Schulkind nachmittags die Hausaufgaben machen soll und weiß, dass wir notfalls da und ansprechbar sind, wenn es nicht weiter weiß.

Ich glaub an dich!

Wenn wir in der Nähe sind, wenn das Kind sich einer neuen Herausforderung widmet, geben wir einerseits Sicherheit, dass es sich im Notfall an uns wenden kann, andererseits vermitteln wir auch Zuversicht. In der Nähe zu sein und etwas zuzulassen, dass wir wahrnehmen, vermittelt: Ich glaube, dass du das kannst. Wir müssen Kinder gar nicht beständig mit Worten anspornen oder loben, sondern können schon durch unsere Haltung ausdrücken, dass wir dem Kind die Kompetenz zusprechen, ein Problem lösen zu können. So können Eltern ressourcenorientiert statt defizitorientiert an eine Situation herangehen: Eine Situation bewusst zuzulassen, ohne groß zu erklären, dass wir da sind, ohne groß anzuweisen vermittelt dem Kind das Gefühl, dass es das schon schaffen kann.

Sicherheit, um Hilfe bitten zu können

Sicherheit bedeutet nicht nur, dass man da ist, um das Kind körperlich zu schützen vor Gefahren. Sicherheit ist auch das Gefühl, sich wirklich verlassen zu können. Sicherheit bedeutet für ein Kind, dass es sich ohne Angst an eine Bezugsperson wenden kann. Wenn es doch keine Lösung findet, wenn es nicht weiter weiß oder körperlich/geistig überfordert ist, kann es sich an die Person in der Nähe wenden und um Hilfe bitten, ohne dafür beschämt, verängstigt oder bestraft zu werden. Aus dieser Sicherheit heraus kann es entspannter mit neuen Aufgaben umgehen, kann sich kreativ einem Problem zuwenden. Wenn es hingegen Spott oder Abwertung als Reaktion auf ein Scheitern erwartet, ist es schon während des Tuns viel angespannter.

Selbständigkeit bedeutet nicht nur, ganz allein eine Aufgabe bewältigen zu können. Selbständigkeit meint auch, selbst zu merken, wann man nicht weiter kommt und dann selbst zu entscheiden, wie man mit dieser Situation umgeht. Selbständigkeit ist auch, selbst eine andere Person hinzu zu ziehen, wenn man es allein nicht schafft: um Hilfe bitten, andere einzubeziehen, vozuschlagen, als Gruppe zuzusammen zu arbeiten, kann auch Selbständigkeit sein.

Hilfe, um sich selbst zu helfen

Wenn das Kind mit einer Aufgabe nicht sofort allein zurecht kommt und Hilfe erbittet, bedeutet das nicht, dass dem Kind sofort die Lösung präsentiert werden muss. Hilfe anzubieten, um die Selbständigkeit des Kindes zu fördern, kann bedeutet, das Problem noch einmal gemeinsam anzusehen und zu überlegen, was bisher nicht funktioniert hat und welche Optionen es stattdessen noch gibt. Erwachsene haben einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung, von dem aus sie schnell Probleme von Kindern lösen können: das Kind auf etwas hinaufsetzen oder herunternehmen, etwas heruntergeben oder wegnehmen. Doch wenn es darum geht, Selbständigkeit zu vermitteln, sind diese für uns einfachen und zeitsparenden Lösungen oft gar nicht der beste Weg. Hilfreicher ist es, gemeinsam zu überlegen, wie das Kind die Situation mit unserer Hilfe lösen kann. Vielleicht, indem wir einen Hocker suchen, der hoch genug ist, damit das Kind etwas selbst erreichen kann. Oder indem wir Raum dafür geben, dass das Kind sagen kann, was es eigentlich noch braucht, um gut allein einschlafen zu können. Hilfe kann in erster Linie Unterstützung sein, anstatt Lösung.

Eine Frage des Mindsets

Manchmal ist es auch das eigene Konzept von Selbständigkeit, das Eltern hinterfragen können: Was bedeutet Selbständigkeit eigentlich? Erwarte ich, dass das Kind allein alle Situationen meistern soll oder wünsche ich mir die Kompetenz des Kindes, selbst Entscheidungen zu treffen? Der Fokus auf das Alleine-Machen ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das wir überdenken können: Ist es wirklich wichtig, dass jede Person das Leben ganz individuell und allein meistert, oder ist es vielleicht besser, mehr auf Gemeinschaft und Kooperation zu setzen? Menschen und Kinder müssen nicht zwangsweise dazu erzogen werden, möglichst früh möglichst viel allein zu bewerkstelligen.

Kinder sind unterschiedlich. Manche schlafen früher selbständig ohne Begleitung ein, andere später. Manche trauen sich früher, das Schwimmen/Radfahren zu lernen, andere brauchen länger. Manche können früher ohne Windeln unterwegs sein, andere brauchen mehr Zeit. In der Regel verlaufen sich diese Dinge im Laufe des Lebens und es ist später nicht mehr bedeutsam, wann genau das Kind allein gegessen hat oder zum ersten Mal woanders übernachtet hat. Was aber bleibt, ist das Gefühl des Kindes, darauf vertrauen zu können, dass es sich im Notfall an jemand anderen wenden darf und nicht allein alles bewerkstelligen muss.

Eure

Zur Autorin:

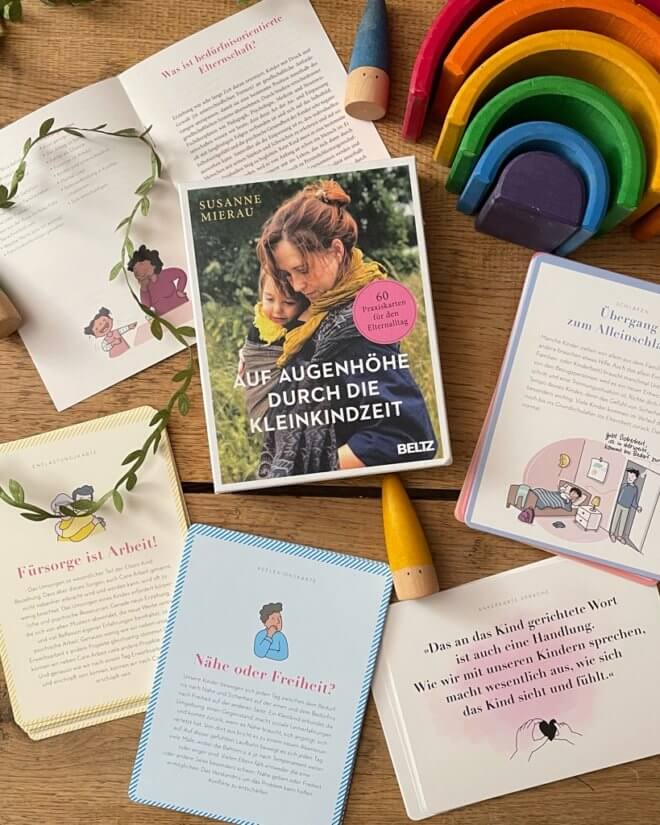

Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und tragen seit über 10 Jahren maßgeblich zur Verbreitung bedürfnisorientierter Erziehung bei. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.

Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de