„Nein, ich will das nicht essen!“

„Aber probier doch wenigstens mal!“

„Nein.“

„Aber es ist gesund.“

„Ist mir egal, ich will das nicht.“

„Aber du kannst doch nicht immer dasselbe essen. Einen Happen!?“

„Nein! Ich! Will! Das! Nicht!“

Punkt.

An welche Situation hast Du gerade gedacht? An einen Erwachsenen und ein Kind? Lies es noch einmal und denke an zwei Erwachsene. Denke an Dich. Wie lange würdest Du dieses Gespräch mitmachen? Wann würdest Du Dich fragen, ob Du Deinen Standpunkt nicht schon ausreichend klar gemacht hast? Ich würde bei meinem zweiten Nein denken, dass mein Gegenüber verstanden haben sollte, dass ich meine Meinung dargelegt habe. Frage Dich: Warum eigentlich gelten für Kinder andere Regeln? Warum vertrauen wir nicht auf ihr Bauchgefühl? Warum wollen wir Kinder immer zum Essen überreden?

Die Angst der Eltern: Mein Kleinkind will nicht essen

Unsere Kinder sind uns wichtig und wir sind um ihr Wohlergehen besorgt. Jeden Tag, ihr ganzes Leben lang haben wir dieses Wohlergehen im Auge. Wir wünschen uns, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind und natürlich spielt Ernährung dabei eine wichtige Rolle. Es ist normal, dass wir uns sorgen, unser Kind könnte sich nicht gut ernähren. Doch diese Sorge darf nicht zu groß werden und sich nicht in Druck verwandeln. Wenn ein gesundes Kind Hunger hat, isst es. Und wir Eltern stellen hierfür eine gesunde Auswahl zur Verfügung. Wenn uns als Eltern das Essverhalten des Kindes besonders bebekümmert, lohnt sich manchmal die Frage: Warum mache ich mir solche Sorgen? Woher kommt meine Angst? Manches Mal haben wir auch nur keinen guten Überblick über das Essen, wenn gerade Kleinkinder viel „zwischendurch“ essen und wenig zu den Hauptmahlzeiten. Hier kann es sich lohnen, einmal konkret zu beobachten, was das Kind den ganzen Tag über zu sich nimmt.

Wenn Du Dir wirklich Sorgen machst, notiere über den Zeitraum von einer Woche, was Dein Kind wann ist und wieviel. Diese Notizen können eine gute Basis sein, um die Situation bei einer Beratung einzuschätzen. Oft können Eltern dadurch auch sehen: Mein Kind isst gar nicht schlecht, aber über viele Kleien Mahlzeiten verteilt.

Die richtige Auswahl

Wenn es Süßes und Fettiges zur Wahl gibt, wird das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit dieses bevorzugen, erklärt der Arzt Herbert Renz-Polster u.a. in seinem Buch „Kinder verstehen“. Nicht, weil es von sich aus ungesund leben will, weil es uns ärgern möchte, sondern einfach, weil es sich auf diese Weise einen Vorrat anlegen will, der früher einmal sinnvoll war in Zeiten, in denen nicht sicher war, wann und wie viel besonders reichhaltige Nahrung vorhanden war. Heute jedoch sind wir eigentlich auf diesen Vorrat nicht mehr angewiesen. Deswegen ist es so wichtig, unseren Kindern eine gesunde Auswahl anzubieten, aus der es sich etwas auswählen darf. Wenn es nicht essen möchte, möchte es nicht essen.

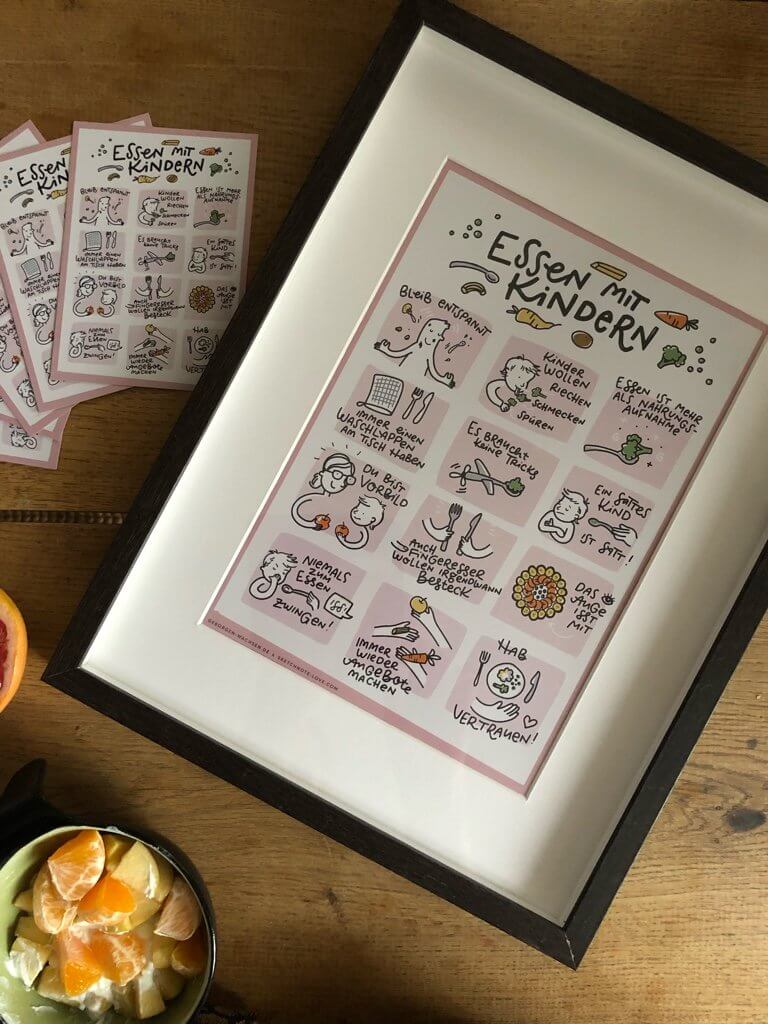

Manches Mal ist es auch die Esssituation, die dem Kind Schwierigkeiten bereitet. Essen ist eine sinnliche Erfahrung und auch im Kleinkindalter wollen Kinder noch mit allen Sinnen erfahren: Sie möchten die Speisen riechen, befühlen und kosten. Zu strenge Tischmanieren können die Freude am Ausprobieren hemmen.

Wenn Kleinkinder Essen ablehnen, ist das auch normal

In manchen Phasen haben Kinder besondere Bedürfnisse: Sie brauchen besonders viel Kohlehydrate und ein anderes Mal vielleicht besonders viel Eiweiß. Sie zeigen uns dies, indem sie über einen längeren Zeit das gleiche wünschen und andere Speisen ablehnen. Das als „Neophobie“ bezeichnete Ablehnen von neuen Speisen ist eine aus Kindersicht sinnvolle Handlung: Sie schützt davor, Unbekanntes unbedacht in den Mund zu stecken. Hier hilft es nicht, das Kind zum Probieren zu zwingen, sondern das regelmäßige Anbieten ist eine gute Methode, damit das Kind irgendwann doch einmal probiert. Immer und immer wieder anbieten und Vorbild sein! Manches Mal wird die Speise dann auch lieber vom Teller der Eltern probiert als vom eigenen. Und manchmal sind es auch noch einmal andere Gründe, die dem Kind den Hunger nehmen: Wenn es im Sommer heiß ist, ist der Appetit oft geringer und Kinder essen eher viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Auch das ist normal und sogar ganz sinnvoll.

Das eigene Essverhalten in den Blick nehmen

Eine gesunde Auswahl anzubieten bedeutet auch, das eigene Essverhalten in den Blick zu nehmen. Als Eltern sind wir Vorbilder: In dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Kinder beobachten genau und sehen, wenn wir als Erwachsene aus unserem Essen aussortieren oder beim Frühstück immer einen bestimmten Aufstrich haben wollen. Sie nehmen auch die kleinen Anzeichen wahr, wenn wir ihnen ein gesundes Gemüse anbieten, das wir selber nicht mögen. Sie hören, wenn wir schwindeln und sehen, wenn wir ein wenig die Nase rümpfen.

Auch wenn wir es mit bester Absicht machen: Oft macht es keinen Sinn, von Kindern das Essen einer Speise zu erwarten, die wir selber ablehnen. Denn dass ein Kind die Signale des Elternteils feinfühlig wahrnimmt, ist sinnvoll: Als Kind kann es noch nicht gut einschätzen, was verträglich ist und was nicht und verlässt sich deswegen auf das erfahrene Elternteil. Nimmt es unterschiedliche Signale wahr (du kannst das essen – ich lehne es ab), kann es aus Verwirrung das Essen ganz ablehnen. Ein guter Familientisch berücksichtigt deswegen nicht nur, was vermeintlich gut für das Kind wäre, sondern nimmt auch Rücksicht auf andere Familienangehörige, so dass Essen authentisch angeboten und empfohlen werden kann.

Dein Kind will nicht Essen?

10 Tipps für mehr Entspannung

- keinen Druck ausüben

- dem Kind Speisen immer wieder anbieten

- gemeinsame Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre

- gemeinsames Zubereiten von Mahlzeiten

- zusammen einkaufen gehen: Was magst Du?

- eine gesunde Auswahl bieten und bewusst zu Hause haben

- Wünsche akzeptieren

- Befühlen erlauben

- Vorbild sein

- sich fragen: Isst es wirklich wenig? Oder ist das meine Angst?

Niemals Druck ausüben

Essen ist lange Zeit Spiel und bleibt eine sinnliche Erfahrung. In vielerlei Hinsicht ist das Essen heute auch mehr als nur Nahrungsaufnahme, sondern hat neben der Sinneserfahrung auch soziale Komponenten des Miteinander. Solange sich Kinder gesund entwickeln, sollte die Nahrungsaufnahme auch genau das bleiben. Babys und Kleinkinder müssen kein Häppchen für Oma oder die Tante zu sich nehmen, sie sollten nicht ausgetrickst oder abgelenkt werden, um zu essen und natürlich nicht bedroht oder unter Druck gesetzt werden. Speisen müssen nicht aufgegessen werden, es muss nicht probiert werden, aber das Probieren kann vorgeschlagen werden. Wer nicht probieren oder aufessen möchte, muss keine Sanktionen fürchten wie die Streichung anderer Speisen. Und das Essen sollte auch nicht zur Bestrafung oder Belohnung eingesetzt werden: Kinder müssen nicht an einem Extratisch sitzen, wenn sie mäkeln oder so lange sitzen bleiben, bis sie aufgegessen haben. Sie werden für ein Verhalten weder bestraft im Sinne von „Weil Du xy gemacht hast, bekommst Du nur eine kleine Portion“ und auch nicht mit Essen belohnt: „Weil Du heute so brav warst, gibt es einen Nachtisch.“

Manchmal sind Kinder mäkelig beim Essen. Meistens haben sie einen Grund dafür. Sie essen dann, wenn sie Hunger haben. Die tägliche Nahrungsmenge unterscheidet sich ebenso wie die individuellen Vorlieben für Geschmacksrichtungen und Speisen. Dass gesunde Kinder ab und zu Speisen ablehnen und/oder andere bevorzugen, ist ein normales Verhalten. Als Eltern sollten wir dieses Verhalten annehmen und versuchen, die Gründe dafür zu verstehen. Auf diese Weise können wir auch unsere Sorgen abstreifen und Kindern eine selbständige und druckfreie Nahrungsaufnahme ermöglichen.

Eure