Wenn Paare Eltern werden, werden Eltern Großeltern. Das Familiengefüge verschiebt sich, Menschen tauchen in eine neue Aufgabe ein, in andere Herausforderungen und in eine andere Position im Familiensystem. Für uns als Eltern ergeben sich neue Herausforderungen: Nicht nur, weil wir nun Eltern sind und in unsere neue Aufgabe hinein wachsen. Sondern auch, weil wir auf einmal eine andere Position unseren Eltern gegenüber einnehmen und es manchmal für diese schwierig ist, in der neuen Situation an zu kommen, loszulassen und den neuen Platz zu finden. Großeltern zu sein ist anders, als Eltern zu sein.

Was sich Eltern von Großeltern wünschen

Was wir uns von Großeltern wünschen, ist eigentlich so einfach und doch so schwer: Wir wünschen uns Unterstützung, aber keine Übergriffigkeit. Wir wünschen uns Tipps, ohne Rat“schläge“. Wir wünschen uns praktische Hilfe und anpackende Hände ohne das Gefühl zu bekommen, den Alltag selbst nicht ausreichend oder nicht gut bewältigen zu können. Wir wünschen uns ein Schulterklopfen ohne hochgezogene Augenbraue. Wir wünschen uns, dass unsere Ideen und Gedanken davon, wie unser Kind aufwachsen soll, ihre Wünsche und Gedanken sind.

Wenn wir an uns selbst denken, wissen wir, wie schwer solche Wünsche sind. Und wie schwer es uns selbst oft fällt, genau so zu sein und zu handeln anderen gegenüber. Und dennoch wünschen wir es uns jetzt und heute. Denn mit dem Eintritt in das Elternsein hat eine neue Zeit begonnen für uns, eine neue Zeitrechnung, eine neue Verantwortung. Nun sind wir es, die die Last der nächsten Generation auf unseren Schultern tragen und den Wunsch nach einer guten Zukunft für und mit unseren Kindern. Und genau dafür wollen wir alles geben und wünschen genau das von anderen.

Was Eltern seit jeher wünschen

Was wir manchmal übersehen: Unsere Eltern wollten sehr wahrscheinlich das Beste für uns – wenn ihr Weg auch anders aussah. Weil sie in einer anderen Gesellschaft lebten und für eine andere Zukunft erzogen haben. Eine, die schon wieder Vergangenheit ist. Diesen Gedanken sollten wir im Hinterkopf bewahren, wenn wir negativ über die Gedanken und Wünsche der Großeltern denken. Es hat sich viel geändert und Elternschaft heute ist anders als Elternschaft damals. So, wie wahrscheinlich auch ihre Elternschaft sich schon unterschieden hat von denen ihrer Eltern. Wir gehen voran, mit jeder Generation einen Schritt weiter. – Zum Glück, denn heute wissen wir, welche Fehler auf dem Weg der Vergangenheit liegen.

Wir wissen aus der Bindungsforschung, wie wichtig andere Wege heute sind und dennoch fällt uns schwer, andere Wege zu gehen. – Obwohl wir Eltern in unserer Generation es sind, die über das Wissen verfügen: die Elternzeitschriften lesen, Blogs, Artikel und Ratgeber. Viele von uns sind so fortgebildet in Hinblick darauf, wie Elternschaft sein sollte und doch fällt es auch uns oft schwer. Und noch viel schwerer fällt es vielleicht der Generation vor uns, die nicht beständig liest und erfährt, wie und warum heute anders gelebt wird. Die sich fragt: Hab ich denn damals alles falsch gemacht, wenn es heute anders gemacht wird? Und der es vielleicht noch viel schwerer fällt, über die eigenen Schatten der Vergangenheit zu springen. Und vielleicht nicht mal weiß, wie.

Gemeinsam gehen

„Wenn Du etwas wünschst, sprich es aus!“ Manchmal sind wir verleitet, zu denken, dass sich  unsere Wünsche erfüllen, weil sie Wünsche sind. Aber im Zusammensein mit anderen ist es hilfreich, die eigenen Wünsche direkt zu benennen. Das fällt uns nicht immer einfach und manchmal sogar richtig schwer – gerade dann, wenn wir selbst oft erfahren haben, dass unsere Wünsche missachtet oder unsere Bedürfnisse übersehen wurden. Doch jetzt, in Bezug auf unsere Kinder und unsere eigenen erwachsenen Bedürfnisse ist es wichtig, zum Benennen zurückzukommen – oder es zu lernen. zu sagen „Ich brauche…“, „Es hilft mir…“ statt „Du musst…“ oder „Du solltest…“

unsere Wünsche erfüllen, weil sie Wünsche sind. Aber im Zusammensein mit anderen ist es hilfreich, die eigenen Wünsche direkt zu benennen. Das fällt uns nicht immer einfach und manchmal sogar richtig schwer – gerade dann, wenn wir selbst oft erfahren haben, dass unsere Wünsche missachtet oder unsere Bedürfnisse übersehen wurden. Doch jetzt, in Bezug auf unsere Kinder und unsere eigenen erwachsenen Bedürfnisse ist es wichtig, zum Benennen zurückzukommen – oder es zu lernen. zu sagen „Ich brauche…“, „Es hilft mir…“ statt „Du musst…“ oder „Du solltest…“

Manches Mal mag es so sein, dass die neu gebackenen Großeltern all das mitbringen, was wir uns von ihnen wünschen. Dass sie uns genau so unterstützen, wie wir es wollen, dass sie mit ihren Enkelkindern genau so umgehen, wie wir es erträumen. Manchmal aber kann es anders sein und unsere Ideen und Vorstellungen könnten nicht weiter voneinander entfernt sein.

Es lohnt sich, den Weg gemeinsam zu versuchen, auch wenn er anfangs steinig sein mag. Es lohnt sich, zu versuchen, den anderen erst zu verstehen und dann zu erklären, warum wir heute anders leben. Es lohnt sich, weil wir als Eltern uns dieses Miteinander wünschen, weil wir Hilfe brauchen. Und, weil es für unsere Kinder schön ist, in den Großeltern weitere Bindungspersonen zu finden, die sie auf ihrem Weg begleiten. Das Familienleben in einer Großfamilie war nie immer nur rosarot und einfach. „Das Dorf“ war schon immer an vielen Stellen auch ein Zweckverbund. Manchmal ist das Erklären nicht zweckmäßig, sondern wir kommen nur über das Handeln durch zu neuen Ideen und Veränderungen.

Ideen für Großeltern, um ihnen Bindung praktisch zu vermitteln

Das Baby in einer Tragehilfe tragen lassen

Das Baby massieren lassen von Großmutter/Großvater

Ihnen das weinende Baby geben, damit sie es auf dem Arm beruhigen

Ihnen das Baby „übersetzen“: „Schau, jetzt schaut es Dich an und will spielen.“

Ihnen immer wieder vermitteln: Du kannst es nicht verwöhnen.

Manchmal ist das nicht einfach, den Weg gemeinsam zu gehen. Es kann hilfreich sein, Wünsche genau auszusprechen: „Bitte bring uns eine gekochte Suppe vorbei.“ „Du hilfst mir sehr, wenn Du mir aus der Drogerie etwas mitbringst.“ „Es freut das Baby und hilft ihm, eine Beziehung zu Dir aufzubauen, wenn Du es trägst.“ Bindungsorientierte Großelternschaft beginnt genau da, wo auch bindungsorientierte Elternschaft beginnt: Auf Augenhöhe, mit dem Ernstnehmen der Gefühle und Bedürfnisse des anderen. Und dann zu sehen, wie gemeinsam ein guter Weg gefunden werden kann. Das bedeutet, von beiden Seiten ein wenig entgegenzukommen und sich in der Mitte zu treffen. Das bedeutet, Signale zu übersetzen und zusammen nach Lösungen zu suchen. Das bedeutet, den anderen erst einmal anzunehmen und dann zu erklären, wie es heute anders geht. Möglichkeiten aufzeigen, statt Handlungen zu erwarten.

Auf diese Weise können wir nach und nach zusammen kommen, vereint in dem Wunsch nach dem besten für das neue Kind und mit wachsendem Verständnis dafür, dass „das Beste“ heute anders ist als damals.

Es gibt Konstellationen, in denen sehen wir, dass wir keine gemeinsame Lösung finden in der ein oder anderen Sache. In einigen Situationen ist es ausreichend, sich gegenseitig nur zu akzeptieren. Und es gibt Familienkonstellationen, in denen die Differenzen unüberbrückbar sind und es keinen weiteren Weg gibt, als getrennte Wege zu gehen. Das ist in Ordnung. Jede Familie geht ihren Weg. Aber wenn wir uns Unterstützung und Hilfe wünschen, müssen wir uns heute erst einmal zusammen auf den Weg begeben, um ein neues Bewusstsein für Großelternschaft zu entwickeln.

Eure

Susanne Mierau ist u.a. Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik), Geburtsvorbereiterin, Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern. 2012 hat sie „Geborgen Wachsen“ ins Leben gerufen, das seither zu einem der größten deutschsprachigen Elternblogs über bindungsorientierte Elternschaft gewachsen ist. Sie ist Autorin diverser Elternratgeber, spricht auf Konferenzen und Tagungen, arbeitet in der Elternberatung und bildet Fachpersonal in Hinblick auf bindungsorientierte Elternberatung mit verschiedenen Schwerpunkten weiter.

Susanne Mierau ist u.a. Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik), Geburtsvorbereiterin, Familienbegleiterin und Mutter von 3 Kindern. 2012 hat sie „Geborgen Wachsen“ ins Leben gerufen, das seither zu einem der größten deutschsprachigen Elternblogs über bindungsorientierte Elternschaft gewachsen ist. Sie ist Autorin diverser Elternratgeber, spricht auf Konferenzen und Tagungen, arbeitet in der Elternberatung und bildet Fachpersonal in Hinblick auf bindungsorientierte Elternberatung mit verschiedenen Schwerpunkten weiter.

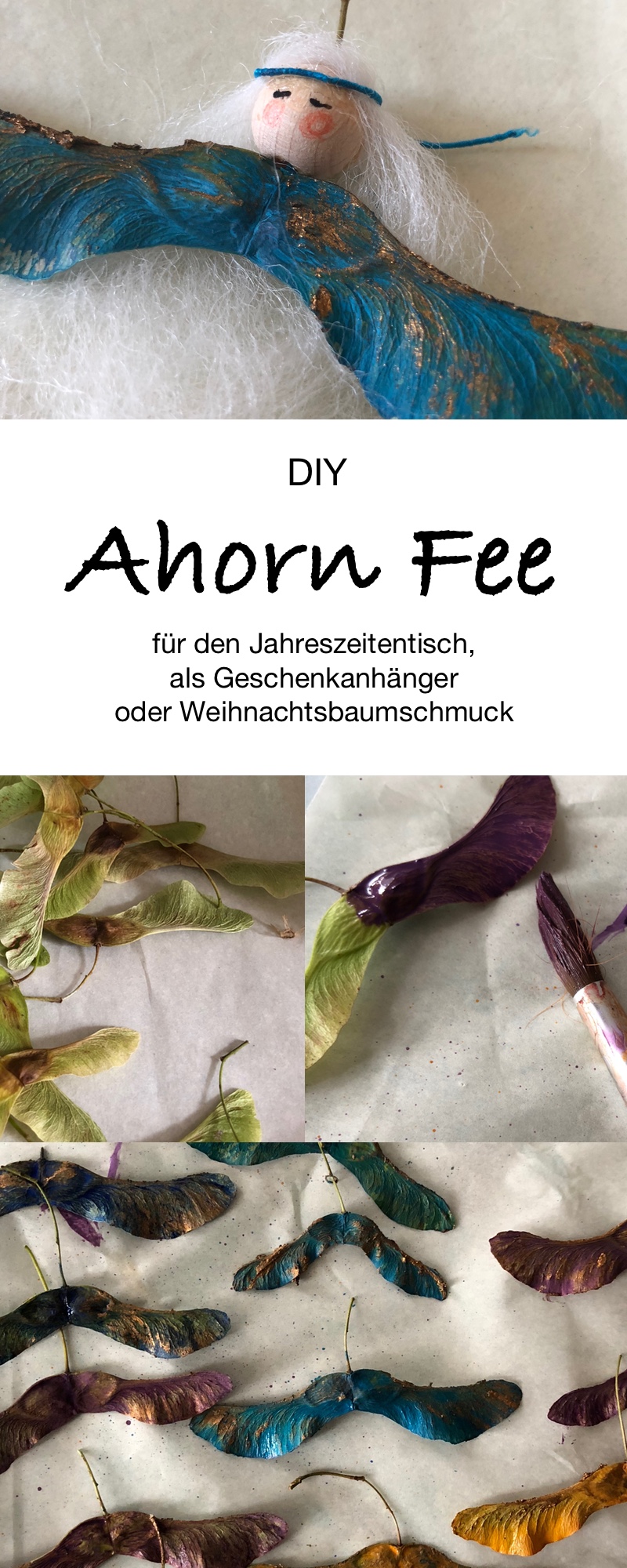

Veronika hat Biologie, Naturschutz und Landschaftsplanung studiert und ist Mutter einer Tochter. In ihrer Kolumne „Naturorientiertes Aufwachsen“ berichtet sie von Wegen, auf denen Kindern die Liebe und der Respekt zur Natur als Samenkorn mitgegeben werden können. Mehr über Veronikas Arbeit und ihre aktuellen Texte zu grünen Themen findet ihr auf

Veronika hat Biologie, Naturschutz und Landschaftsplanung studiert und ist Mutter einer Tochter. In ihrer Kolumne „Naturorientiertes Aufwachsen“ berichtet sie von Wegen, auf denen Kindern die Liebe und der Respekt zur Natur als Samenkorn mitgegeben werden können. Mehr über Veronikas Arbeit und ihre aktuellen Texte zu grünen Themen findet ihr auf

Bestrafungen sind sowohl negativ, da sie das Lernen effektiv behindern, aber die stören auch das Vertrauen des Kindes. Es ist besser, wenn das Kind offen sagen kann: „Mir ist die Tasse kaputt gegangen.“ als dass es dies verleugnen muss aus Angst vor Fernseh- oder Computerverbot oder Beschimpfungen. Wenn Kinder etwas kaputt machen, ungeschickt sind, etwas in unseren Augen „falsch“ machen, ist es deswegen gut, die Situation aus unserer Perspektive zu umschreiben und das Kind nicht zu beschämen, d.h. zu sagen „Ich bin traurig, weil die Tasse kaputt gegangen ist“ statt zu sagen „Du hast sie kaputt gemacht, dafür musst Du sie von Deinem Taschengeld bezahlen.“ Kinder sollten immer das Gefühl haben, uns alle Probleme anvertrauen zu können und über Probleme reden zu können. Und als Eltern können wir diese Ehrlichkeit auch offen wertschätzen und uns dafür bedanken, wenn ein Kind ehrlich ein Missgeschick zugegeben hat. Das öffnet den Raum für Vertrauen und gibt einen wichtigen Impuls dafür, wie auch später mit Missgeschicken oder Misserfolgen offen umgegangen werden kann.

Bestrafungen sind sowohl negativ, da sie das Lernen effektiv behindern, aber die stören auch das Vertrauen des Kindes. Es ist besser, wenn das Kind offen sagen kann: „Mir ist die Tasse kaputt gegangen.“ als dass es dies verleugnen muss aus Angst vor Fernseh- oder Computerverbot oder Beschimpfungen. Wenn Kinder etwas kaputt machen, ungeschickt sind, etwas in unseren Augen „falsch“ machen, ist es deswegen gut, die Situation aus unserer Perspektive zu umschreiben und das Kind nicht zu beschämen, d.h. zu sagen „Ich bin traurig, weil die Tasse kaputt gegangen ist“ statt zu sagen „Du hast sie kaputt gemacht, dafür musst Du sie von Deinem Taschengeld bezahlen.“ Kinder sollten immer das Gefühl haben, uns alle Probleme anvertrauen zu können und über Probleme reden zu können. Und als Eltern können wir diese Ehrlichkeit auch offen wertschätzen und uns dafür bedanken, wenn ein Kind ehrlich ein Missgeschick zugegeben hat. Das öffnet den Raum für Vertrauen und gibt einen wichtigen Impuls dafür, wie auch später mit Missgeschicken oder Misserfolgen offen umgegangen werden kann.