Immer wieder ließt man ja davon: Spielzeugfreie Tage in Kindergärten oder auch mal zu Hause. Wie ja schon oft beschrieben, ist das schönste Spielzeug sowieso das, was aus dem Alltag stammt: Kinder wollen mit den Dingen hantieren, die auch die Eltern haben. Sie wollen echte Küchenutensilien ausprobieren und mal den richtigen Besen benutzen. Und obwohl die Kinder sehr viele Spielsachen haben, die nicht in die Kategorie der klassischen Spielwaren fallen, habe ich bisher noch nie „Spielzeugfrei“ praktiziert. Wohl werden immer mal wieder einige Spielsachen entfernt, in Kisten verstaut und später wieder gegen andere ausgetauscht. Aber ganz ohne Spielsachen?

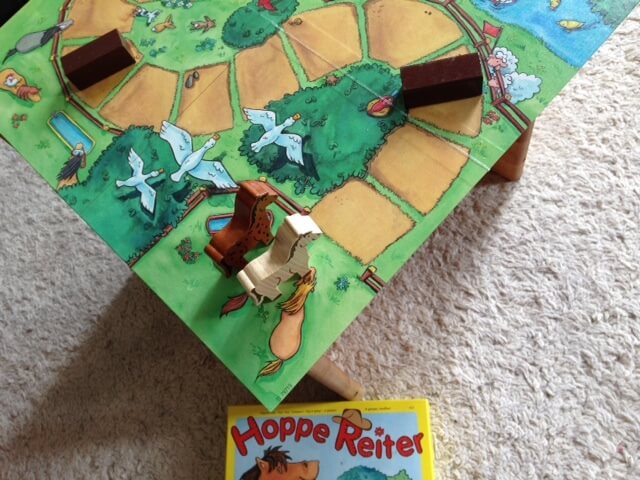

Zu unserem spielzeugfreien Tag kamen wir also ganz durch Zufall: Wir haben ja Familienzuwachs in Form eines Hundes bekommen. Und damit sich der kleine Hund erst einmal nach und nach umsehen kann in seinem neuen Zuhause und nicht gleich von zu vielen Eindrücken überfordert wird (oha: Woran erinnert uns das? Babyhunde werden nämlich sehr ähnlich behandelt wie Menschenbabys), wurden einige Räume mit Hindernissen abgesperrt. So auch das Kinderzimmer. Dies hatte aber nicht nur zur Folge, dass der Hund nicht in das Kinderzimmer konnte, sondern auch, dass die Kinder gar nicht mehr hinein gingen. Es schien, als sei das Zimmer wie bei Harry Potter Bahngleis 9 3/4 für die Kinderaugen verschwunden. Und so kamen die Kinder zu einem Tag ohne Spielzeug auf ihren Kinderzimmer. Sie waren ganz einfach beisammen, spielten miteinander und mit dem Hund und sammelten draußen allerlei Dinge für das Spiel zusammen: Federn, Steine, Stöcke, Schneckenhäuser, Blumen und benutzten dazu Dinge, die wir in den anderen Räumen hatten wie Blumentöpfe, Untersetzer, Obstkorb, Einweggläser, Löffel… Nur die Lieblingspuppen mussten als einziges ehemals gekauftes Spielzeug mit dabei sein.

Ein spielzeugfreier Tag öffnet die Augen für all das Schöne, was uns umgibt und die vielen Möglichkeiten, die Kinder haben, damit umzugehen. Eine Baumscheibe kann ein Tisch sein oder ein Teller oder ein Rad oder oder oder. Und die Feder fächert frische Luft zu, oder ist ein Haarschmuck oder ein Messer oder ganz einfach eine Feder.

Probiert es aus: genießt einen Tag ohne Schnickschnack, ohne Spielzeug, das schon alle Spielmöglichkeiten vorgibt und lasst der Phantasie freien Lauf. Und danach geht ihr mit neuen Augen in das Kinderzimmer und vielleicht räumt ihr ja viele Dinge weg, die gar nicht sein müssen und schafft Platz für mehr Entfaltungsraum – aber das ist dann eine Idee für einen anderen Tag.