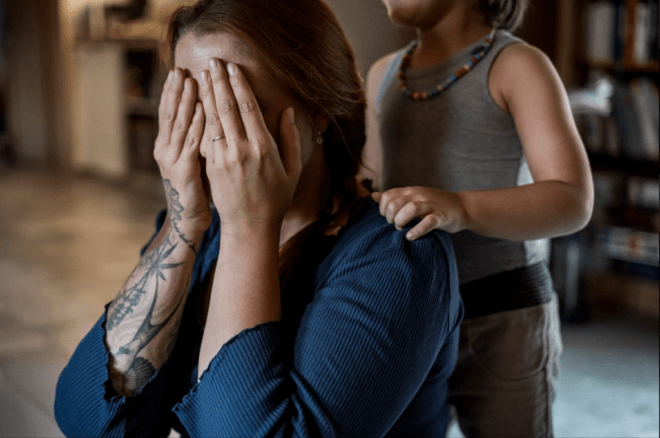

Die meisten Eltern kennen wohl jene Situation: Das Kind tut etwas, das von den Erwachsenen nicht gewünscht ist. Auch wenn wir uns im Alltag vornehmen, auf eine bestimmte Art auf Konflikte zu reagieren, klappt das nicht immer. Manchmal scheinen wir „aus dem Nichts“ dann doch zu stark zu reagieren und schreien und schimpfen. Wir entschuldigen uns, es tut uns danach leid und wir nehmen uns fest vor, es beim nächsten Mal anders zu machen. Doch manchmal geht es wieder und wieder in eine andere als die vorgenommene Richtung. Eine Hilfe, um aus diesem wiederkehrenden Verhalten aussteigen zu können, kann sein, sich nicht nur beständig auf andere Konfliktlösungen zu fokussieren, sondern die Selbstwahrnehmung zu stärken: Was passiert mit mir gerade? Wie steigt die Wut in mir hoch und wie finde ich den Punkt zum Absprung?

Selbstwahrnehmung ist nicht einfach

Viele Eltern haben in der eigenen Kindheit keinen guten Zugang zur Selbstwahrnehmung ausbilden können, da die Eigenwahrnehmung durch Erziehungsmethoden an einigen Stellen unterdrückt wird: in Bezug auf die körperliche Selbstwahrnehmung („Geh mal auf Toilette, du musst bestimmt!“/alle Kinder gehen zu bestimmten Zeitpunkten auf Toilette, „Das tut doch nicht weh!“), aber auch in Bezug auf die emotionale Selbstwahrnehmung („Das ist nicht schlimm!“, „Da musst du nicht weinen!“, „Mädchen dürfen nicht so wütend sein!“). Diese fehlende Selbstwahrnehmung kann es uns heute schwer machen, ein gutes Gespür für sich und die eigenen Bedürfnisse zu haben. Wie fühlt es sich an, wenn ein Gefühl aufsteigt bevor es riesengroß ist, wie fühlt sich beispielsweise Empörung an, bevor sie zu einer großen Wut wird?

Gefühle wahrnehmen

Wenn wir uns vornehmen, in Konfliktsituationen anders reagieren zu wollen, ist es nur ein kleiner Aspekt dieses „anders“, dass wir uns überlegen, wie wir konkret reagieren wollen. Wesentlich ist es, unsere Selbstwahrnehmung zu verbessern, damit wir überhaupt anders reagieren können – nämlich bevor die Wut uns selbst überrollt. Es ist wichtig, in Konflikten in sich hineinzuspüren: Wie fühle ich mich? Was löst dieser Konflikt in mir aus? Wenn wir genau auf uns achten, können wir auch an unserer körperlichen Reaktion spüren, wie es uns geht: Schlägt das Herz schneller? Hat sich die Atmung verändert? Auf die eigenen körperlichen Reaktionen zu achten, kann ein guter Hinweisgeber für Gefühle sein. Durch die Aufmerksamkeit auf den eigenen kröperlichen Reaktionen fällt es uns auch leichter, im Hier und Jetzt zu bleiben.

Nächster Schritt: den Gefühlen auf den Grund gehen

Wenn wir ein Gespür für unsere Gefühle bekommen, können wir besser in Konfliktsituationen aussteigen: Wir spüren, dass wir schneller atmen, unser Herz klopft und merken dadurch, dass wir wirklich wütend werden. Jetzt können wir aus der Situation aussteigen und uns beruhigen: Tief in den Bauch atmen, erklären, dass man kurz hinaus muss,…

Im nächsten Schritt können wir dann betrachten, woher diese Gefühle eigentlich kommen, um dann zu lernen, dass es beispielsweise unsere Bewertung einer Situation sein kann, die uns wütend macht. Diese Bewertung speist sich vielleicht aus eigenen früheren Erfahrungen, aber im Jetzt und Hier ist es eine andere Situation, die nicht bedrohlich ist und wir deswegen vielleicht gar nicht mit Wut reagieren müssen. Wenn wir verstehen, woher das Gefühl kommt, woraus es sich entwickelt, mit welchem Bedürfnis es in Verbindung steht, können wir nochmals intensiver daran arbeiten, die Ursache für ausufernde Konfliktsituationen zu vermindern.

Dieses Hineinspüren und Erlernen der eigenen Wahrnehmung braucht Zeit. Es geht oft nicht von heute auf morgen, die Selbstwahrnehmung zu verbessern. Aber wir können bewusst damit anfangen, auch schon in Situationen jenseits der Wut: Lenken wir unser Augenmerk immer mal wieder bewusst auf uns und unsere Gefühle: Wie fühle ich mich jetzt gerade und woher kommt dieses Gefühl? Zu welchem Bedürfnis gehört mein Gefühl und wie kann ich dieses (und andere) im Alltag gut befriedigen?

Eure

Zur Autorin:

Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.

Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.de