Bei einem vergleichenden Blick in die Kulturen der Welt fallen Eltern in westlichen Gesellschaften durch ihre anfängliche Ahnungslosigkeit auf. Wenn ihr erstes Kind zur Welt kommt, sind Eltern häufig so unwissend, dass ihnen die Hebamme erklären muss, wie man ein Neugeborenes richtig hält.

Die Gründe sind offensichtlich: Im direkten Umfeld gibt es heute kaum Gelegenheit, das Leben mit Kindern zu erfahren, denn die eigene Familie und Freunde mit Babys und kleinen Kindern wohnen oft weit entfernt. In dieser Situation schlägt die Stunde der Experten, deren Wissen Bücherregale füllt. Doch sieht man genauer hin, zeigt sich, dass die Studien, auf die sie sich berufen, meist auf der Beobachtung von Kindern in Nordamerika, Europa und anderen westlichen Gesellschaften fußen. Diese Kinder machen allerdings nur ca. 10 Prozent aller Kinder weltweit aus. Die Mehrheit der Kinder in Lateinamerika, Afrika, Asien und im Pazifik wächst unter Bedingungen auf, die sich stark von den uns bekannten unterscheiden.

Die Kinderfürsorge in anderen Gesellschaften zu betrachten kann durchaus lehrreich sein. Nicht ohne Grund empfahl die New York Times kürzlich ein ethnologisches Fachbuch als „das einzige Babybuch, das Eltern wirklich brauchen“. Der bunte Strauß der im Buch vorgestellten Beispiele der Kinderfürsorge verdeutlicht, dass es in Bezug auf das Aufwachsen von Kindern kein „normal“ und kein „unnormal“ gibt, sondern nur unzählige Variationen, die im Rahmen der jeweiligen Kultur Bedeutung erlangen.

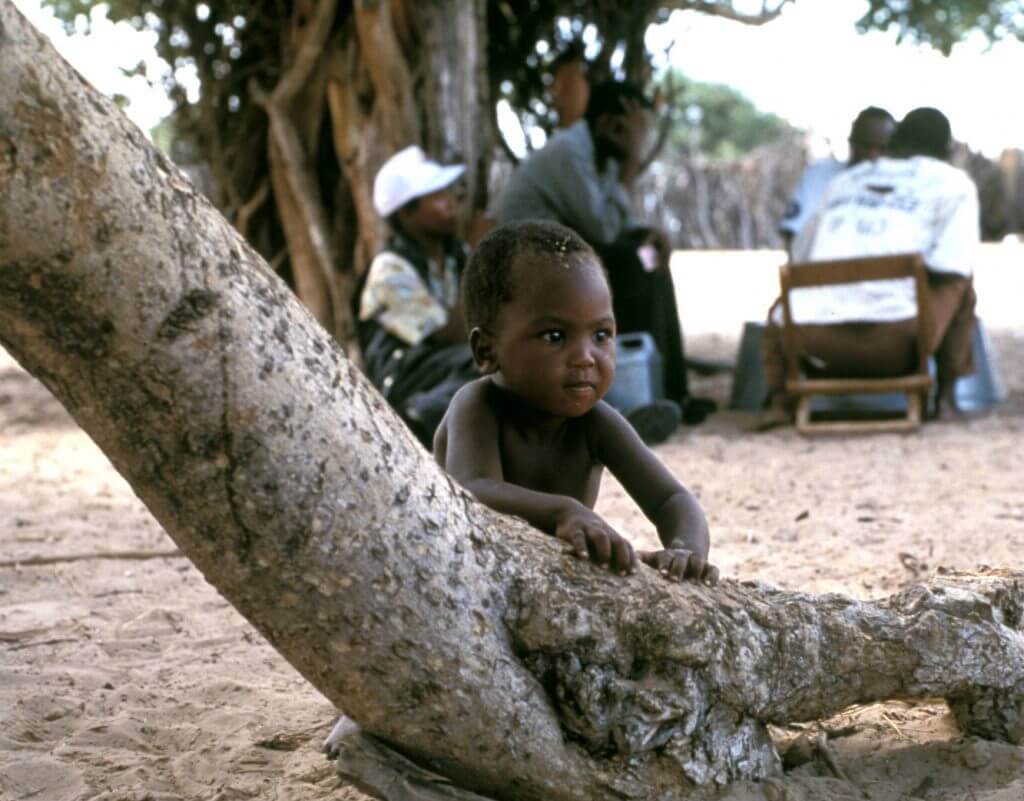

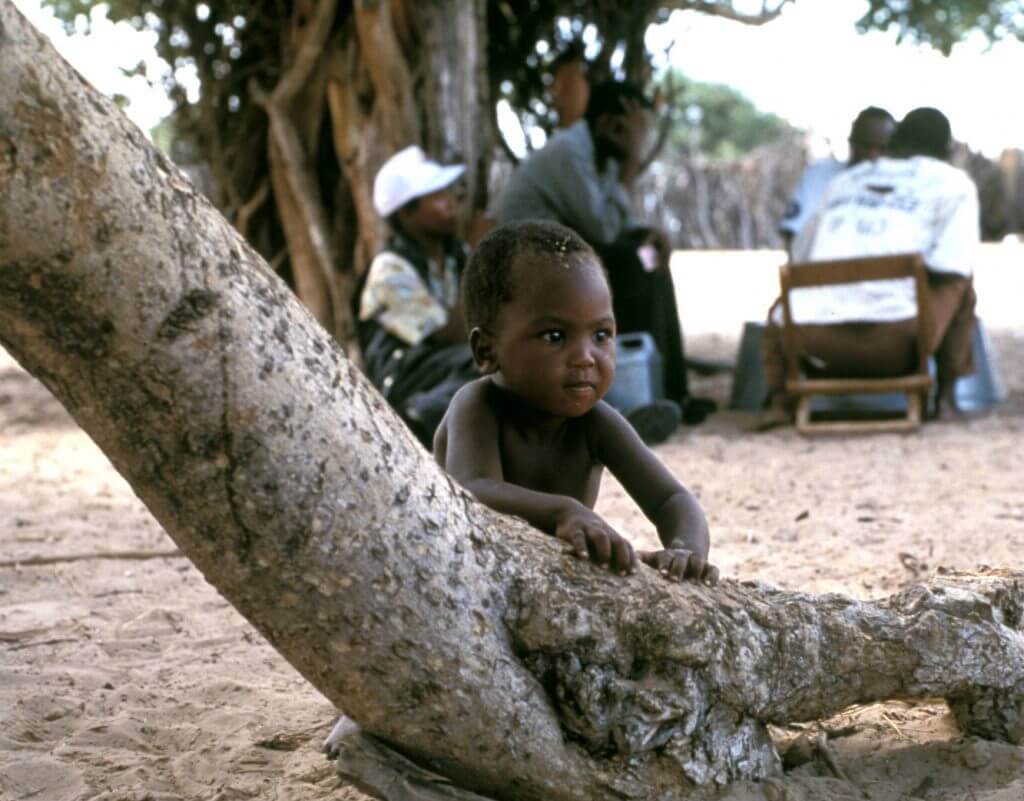

Wie die !Kung gehören die Gana und die Gwi zu den sogenannten „Buschleuten“, die die indigene Bevölkerung des südlichen Afrikas bilden. Heute leben rund 100.000 Buschleute in Botswana, Namibia, Südafrika und Angola. © Survival

Artgerechte Kinderfürsorge

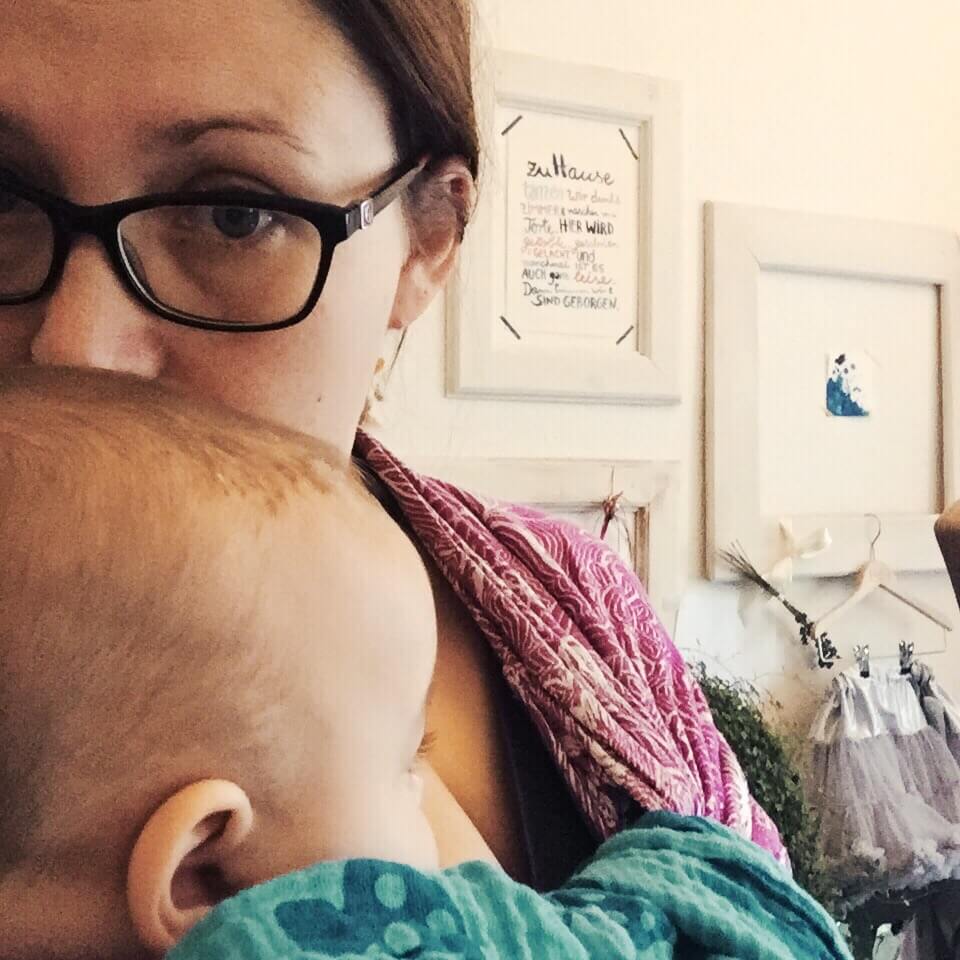

Insbesondere der Blick zu heutigen Jäger-und-Sammler-Völkern kann helfen, vermeintlich allgemeingültige Expertenratschläge zu hinterfragen und neue Perspektiven zu erlangen. Die Kinderfürsorge in diesen Gesellschaften wird von vielen als besonders „artgerecht“ angesehen. In den letzten Jahren erschienen auch im deutschsprachigen Raum vermehrt Erziehungsbücher (z.B. Renz-Polster 2009, Schmidt 2015), die Erkenntnisse aus der ethnologischen Jäger-und-Sammler-Forschung verarbeiteten. Praktiken wie das Tragen mit Hilfe eines Tuchs oder Slings, das Stillen nach Bedarf, die windelfreie Erziehung, das Familienbett und auch das kindgeleitete Abstillen wurden damit zunehmend populärer.

Enge Mutter-Kind-Beziehungen bei den !Kung

Eine der ersten systematischen Studien zur Kinderfürsorge in zeitgenössischen Jäger-und-Sammler-Völkern geht auf den Ethnologen Melvin Konner zurück, der in den späten 1960er Jahren bei den !Kung in der Kalahari- Wüste forschte. Die !Kung gehören zu den sogenannten „Buschleuten“, die auch als „San“ bekannt sind. Wie Konner beschreibt, ist die Beziehung zwischen Müttern und ihren Babys bei den !Kung sehr eng. Ein Baby wird die überwiegende Zeit des Tages aufrecht auf der Hüfte der Mutter in einem Sling getragen und hat konstanten Haut-zu-Haut-Kontakt mit ihr. Konners Untersuchungen zeigen, dass ein drei bis vier Monate altes Baby 70 Prozent der Tageslichtstunden im Sling verbringt. Wann immer es weint, bekommt es die Brust und oft auch ohne einen spezifischen Anlass. Im Durchschnitt trinken Babys drei bis vier Mal pro Stunde für wenige Minuten und der Abstand zwischen zwei Stillmahlzeiten ist nie größer als eine Stunde. Auch in der Nacht wird das Baby häufig gestillt, was unkompliziert verläuft, da Mutter und Kind eng nebeneinander schlafen.

Im Trage- und Stillalter begleiten Babys ihre Mütter beim Sammeln pflanzlicher Nahrung, beim Wasserholen und bei anderen Arbeiten. Frauen sind mit ihren Babys nie allein, sondern arbeiten Seite an Seite mit anderen Frauen und unterstützen sich gegenseitig bei der Kinderfürsorge. © Survival

Allgemein kann gesagt werden, dass Mütter bei den !Kung umgehend auf die Bedürfnisse ihrer Babys reagieren und auf jedes Weinen oder Quengeln ohne Verzug eingehen. Darüber hinaus werden Babys wenig davon abgehalten, ihre eigenen Erfahrungen zu machen: Sie dürfen nach allem greifen und können ab dem Krabbelalter frei die mütterliche Umgebung erkunden. Im zweiten Lebensjahr beginnt das Kleinkind nach und nach aus der engen Beziehung zur Mutter in eine enge Beziehung zu einer altersgemischten Spielgruppe hineinzuwachsen, die sowohl Jungen als auch Mädchen umfasst. Dieser Prozess ist in der Regel mit drei bis vier Jahren abgeschlossen, was zeitlich mit dem Abstillalter und der nächsten Schwangerschaft der Mutter zusammenfällt. In der Spielgruppe kümmern sich die älteren Kinder um die Neuzugänge.

Wichtig zu betonen ist, dass die enge Mutter-Kind-Beziehung bei den !Kung nicht isoliert von den restlichen Gruppenmitgliedern zu verstehen ist. Dies stellt einen deutlichen Kontrast zu Müttern in westlichen Gesellschaften dar, die mit ihren Babys oft unfreiwillig allein sind. Zwar sind Babys bei den !Kung im engen Kontakt mit ihren Müttern, aber sie kommunizieren auch mit vielen anderen Personen, wenn sie aufrecht und mit dem Blick nach vorn im Sling sitzen. Die !Kung leben in Camps von 15 bis 40 Personen. Im Rahmen eines solchen Camps, das der nomadischen Lebensweise entsprechend auch gemeinsam umzieht, ist eine Frau mit ihrem Nachwuchs nie allein gelassen. Weint ein Baby, versucht nicht nur die Mutter, es zu beruhigen, sondern Verwandte und andere nahestehende Personen springen ihr bei. Auch die Väter haben viel Kontakt zu ihren Babys und halten und liebkosen sie viel. Wenn ein Baby weint oder routinemäßige Pflege benötigt, wird der Vater es aber in aller Regel der Mutter zurückgeben.

Engagierte Väter bei den Aka

Ein großes Engagement der Väter ist ein Merkmal aller Jäger-und-Sammler-Völker. Sehr stark ausgeprägt ist dieses bei den Aka, die im tropischen Regenwald Zentralafrikas zu Hause sind. Der Ethnologe Barry Hewlett forschte in den 1970er Jahren bei den Aka und begleitete sie über mehrere Jahrzehnte. Speziell beobachtete er den Umgang mit Babys und Kleinkindern im Alter von 3 bis 18 Monaten und stellte fest, dass es sich bei den Aka um die Gesellschaft mit der weltweit höchsten Involviertheit der Väter in die Kinderfürsorge handelt. Aka-Väter sind die Hälfte des Tages damit befasst, ihre Babys zu halten und zu tragen und, auch wenn gerade kein direkter Körperkontakt besteht, sind sie nicht mehr als eine Armlänge von ihnen entfernt. Drei bis vier Monate alte Babys werden bei den Aka 99 Prozent der Tageslichtstunden getragen, wobei die Väter ihre Babys fünfmal häufiger tragen als Väter in anderen Kulturen.

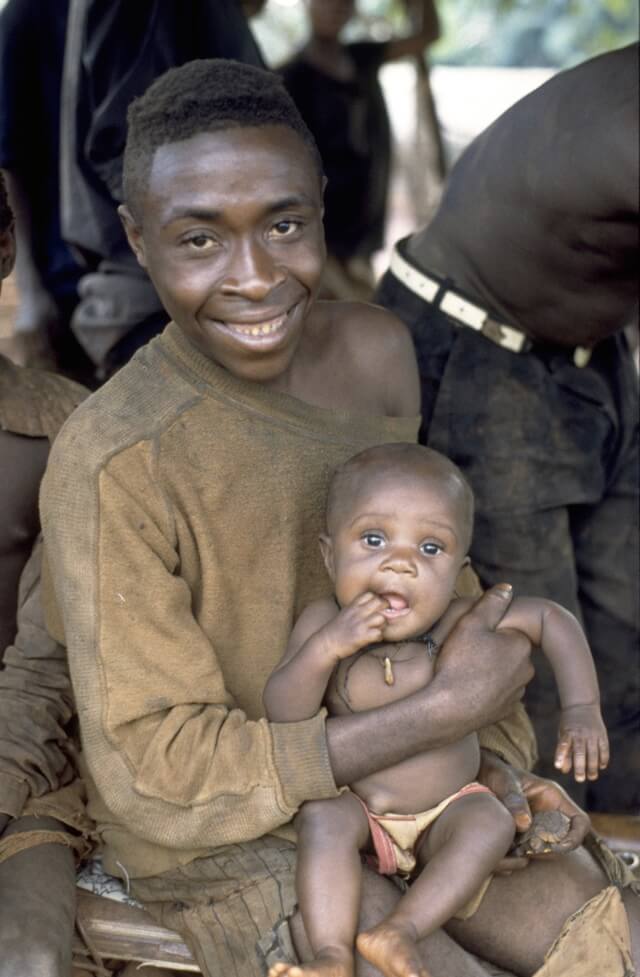

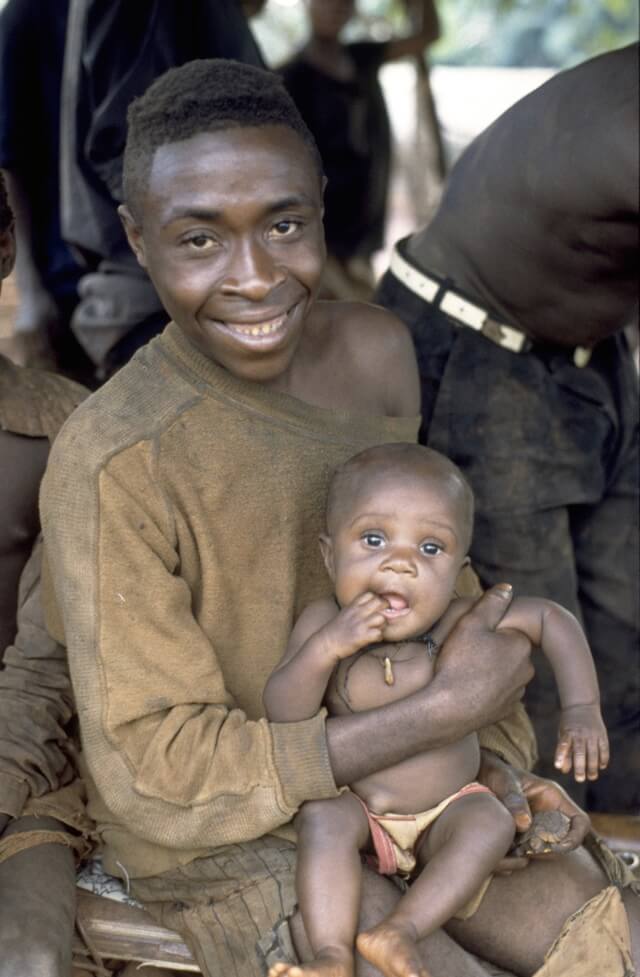

Die Baka sind die Nachbarn der Aka und zählen wie diese zu den sogenannten „Pygmäen“ (eine nicht unumstrittene, aber noch häufig verwendete Fremdbezeichnung). Bei den Baka und den Aka genießen die Männer ihre aktive Vaterrolle und kümmern sich hingebungsvoll um die Kinder, insbesondere wenn diese im Babyalter sind.: © Edmond Dounias/Survival

Der Hintergrund dieses großen väterlichen Engagements ist die Netzjagd der Aka. Diese spezifische Form des Jagens mit Hilfe großer Netze ist auf die Kooperation von Männern und Frauen angewiesen. In einem Aka-Camp besitzt jedes Ehepaar sein eigenes Netz, das bei der Jagd mit den Netzen anderer Campbewohner verbunden wird. Im Rahmen der Netzjagd laufen Ehepaare täglich 5 bis 15 km. Bei diesen ausgedehnten Wanderungen werden Babys und Kleinkinder mitgenommen und abwechselnd von Mutter und Vater getragen. Die älteren Kinder bleiben im Camp zurück oder begleiten ebenfalls ihre Eltern. Aka-Väter kümmern sich während der Jagd, aber auch im Camp, um die Kinder, wenn die Mütter mit anderen Arbeiten befasst sind. Die Kinderfürsorge ist eine von vielen Aufgaben, die sich Ehepartner teilen. Die Männer können bei der Netzjagd auf die Hilfe ihrer Frauen zählen und beteiligen sich im Gegenzug an der Versorgung der Kinder.

Die egalitären Geschlechterbeziehungen der Aka sind Teil ihres Wertesystems, das durch die kulturellen Werte des Teilens und der Kooperation geprägt ist. Auch eine Aka-Familie ist nicht isoliert zu sehen. In einem Camp leben normalerweise 20 bis 35 Personen, die im Jahr drei- bis viermal gemeinsam umziehen. Babys genießen im Camp große Aufmerksamkeit und werden von allen Campbewohnern mit Zuneigung überschüttet. Ein Aka-Baby wird innerhalb einer Stunde sieben- bis achtmal zwischen verschiedenen Personen herumgereicht, da sich die Erwachsenen regelrecht darum reißen, es zu halten und zu liebkosen.

Zur Errichtung der temporären Camps roden die Baka ein kleines Stück Regenwald. Die Baka haben ein beindruckendes Wissen über ihren Wald und seine Pflanzen und Tiere. Heute leben nicht mehr alle „Pygmäen“ nomadisch. Viele wurden zwangsangesiedelt, aus ihren Wäldern vertrieben oder haben sich für ein Leben in Dörfern entschieden. © Selcen Kucukustel/Atlas

Geteilte Verantwortung bei den Efe

Bei den Efe, die wie die Aka zu den sogenannten „Pygmäen“ gehören und ebenfalls im zentralafrikanischen Regenwald zu Hause sind, ist die gemeinsame Kinderfürsorge innerhalb des Camps besonders ausgeprägt. Efe-Babys sind nach der Geburt fast durchgängig im Körperkontakt mit ihren Müttern oder mit anderen Campbewohnern. Wenn ein Baby weint oder quengelig ist, bemüht sich nicht nur die Mutter, sondern alle anderen Frauen des Camps, darum es zu trösten. Hierzu gehört auch, dass das Baby an der Brust anderer Frauen trinken darf. Das Stillen von Babys durch mehrere Frauen ist eine kulturelle Praxis, die auch bei einigen anderen Jäger-und-Sammler-Völkern verbreitet ist. Mit drei Wochen werden Babys innerhalb einer Stunde ca. viermal an andere Campbewohner weitergereicht, mit achtzehn Wochen sind es ca. achtmal pro Stunde. Im Durchschnitt kümmern sich 14 Personen um ein Baby, wobei die Spanne 5 bis 24 Personen umfasst. Der Entwicklungspsychologe Tronick, der die Efe in den 1980er Jahren untersuchte, stellte heraus, dass die auf viele Schultern verteilte Kinderfürsorge Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und die soziale Erfahrung hat. Babys haben fortwährend Kontakt zu anderen Personen und lernen, ihre Reaktionen und Interaktionen flexibel an diese anzupassen. Als Folge der konstanten Stimulationen erwerben Kinder schon sehr früh die Fähigkeit, mit vielen verschiedenen Personen zu interagieren und sich in die Gemeinschaft einzufügen.

Die „Buschleute“ gehören zu den bedrohtesten indigenen Völkern. In Botswana wurde zunächst ein Schutzgebiet für sie eingerichtet. Nachdem in diesem aber Diamantenvorkommen entdeckt wurden, kam es zu mehreren brutalen Vertreibungswellen. Die Regierung Botswanas missachtet bis heute die Rechte der „Buschleute“.© Lottie Davies/Survival

Der Blick in andere Kulturen kann die Toleranz gegenüber anderen Umgangsformen fördern und wie das Beispiel des Tragens veranschaulicht, neue Handlungsoptionen eröffnen. Ansichten, die in westlichen Gesellschaften weitverbreitet sind, können zudem hinterfragt werden – auch ohne in eine idealisierte Sicht auf indigene Gesellschaften zu verfallen. Die Kindersterblichkeit in diesen Gesellschaften ist hoch und die behüteten Zeiten, die Babys erleben, enden relativ unsanft, wenn das Kleinkindalter beginnt und jüngere Geschwister nachrücken. Jäger-und-Sammler-Völker geben uns einen Einblick in die große Vielfalt der menschlichen Kinderfürsorgepraktiken. Eine Vielfalt, die Inspiration ist. Und die Ansporn sein sollte, das Recht dieser Völker auf ein freies und selbstbestimmtes Leben zu verteidigen, das ihnen heute fast überall durch unrechtmäßige Vertreibungen, Landraub und mörderische Gewalt genommen wird.

„Wir sind nicht unseretwegen hier. Wir sind hier für unsere Kinder und die Kinder unserer Enkel.“ Buschleute, Botswana

Dieser Text ist ein Gemeinschaftsprojekt von Berit Fuhrmann und Survival International.

Dr. Berit Fuhrmann

ist Ethnologin und Mutter von Gabor (2). Sie forschte und lehrte an Universitäten in Heidelberg, Berlin, Münster und Luzern und lebte 18 Monate mit einer indigenen Gruppe im Nordosten Indiens. Zu ihren Forschungsthemen gehören Verwandtschafts- und Geschlechterbeziehungen und die politische und rechtliche Situation indigener Gruppen weltweit. Mit Mann und Sohn reiste sie zuletzt neun Monate durch Asien, um die Elternzeit etwas anders zu gestalten.

Survival International

ist die globale Bewegung für die Rechte indigener Völker. Survival hilft indigenen Völkern, ihr Leben zu verteidigen, ihr Land zu schützen und ihre Zukunft selbst zu bestimmen. http://www.survivalinternational.de

Quellen

Hewlett, B.S., Lamb, M.E. 2005. Emerging Issues in the Study of Hunter-Gatherer Children. In B.S. Hewlett, M.E. Lamb (eds.), Hunter-Gatherer Childhoods. Evolutionary, Developmental and Cultural Perspectves. Transaction Publishers.

Hewlett, B.S., MacFarlan S.J. 2010. Fathers’ Role in Hunter-Gatherers and Other Small-Scale Cultures. In M.E. Lamb (ed.), The Role of the Father in Child Development. John Wiley & Sons.

Hewlett, B.S. 1996. Diverse Contexts of Human Infancy. Prentice Hall.

Hewlett, B.S. 1992. Husband-Wife Reciprocity and Father-Infant Relationship among Aka Pygmies. In B.S. Hewlett (ed.), Father-Child Relations: Cultural and Biosocial Contexts. Transaction Publishers.

Konner, M.J. 2005. Hunter-Gatherer Infancy and Childhood. The !Kung and Others. In B.S. Hewlett, M.E. Lamb (eds.), Hunter-Gatherer Childhoods. Evolutionary, Developmental and Cultural Perspectives. Transaction Publishers.

Konner, M.J. 1977. Infancy among the Kalahari Desert San. In P.H. Leiderman, S. Tulkin, A. Rosenfeld (eds.), Culture and Infancy: Variations in the Human Experience. Academic Press.

Lancy, D.F. 2015. The Anthropology of Childhood. Cherubs, Chattel, Changelings. Cambridge University Press.

LeVine, R.A., New, R.S. 2008. Introduction. In R.A. LeVine, R. New (eds.), Anthropology and Child Development: A Cross-cultural Reader. Blackwell Publishing.

Renz-Polster, Herbert 2009. Kinder verstehen. Born to be wild: Wie die Evolution unsere Kinder prägt. Kösel.

Schmidt, Nicola 2015. Artgerecht – Das andere Baby-Buch. Kösel.

Tronick, E.Z., Morelli, G.A., Winn, S. 1987. Multiple Caretaking of Efe (Pygmy) Infants. American Anthropologist. Bd. 89.

Dieser Beitrag ist ein Gastartikel. Für die Veröffentlichung wurde nicht bezahlt.