Für den Livipur Blog schreibe ich gelegentlich Gastartikel und habe aktuell darüber geschrieben, wie wichtig die Raumgestaltung ist und welchen Einfluss sie auf unsere Kinder nimmt. Mehr dazu findet Ihr hier.

Alle Artikel von Susanne Mierau

terrorpüppi: Kita – ja, nein, vielleicht?

Madame FREUDig nimmt sich als Psychoanalytikerin hier eines immer wieder heiß diskutierten Themas an: Kita ja oder nein? Ich persönlich finde den Begriff „Fremdbetreuung“ immer wieder schwierig, aber den Text an sich sehr lesenswert und die Aussage des Textes sehr wichtig: Ja oder nein – so einfach ist das eben nicht, denn es geht um Bedürfnisse und individuelle Menschen, Familien und Wege. Der Text auf dem Blog terrorpüppi erinnerte mich auch an einen kürzlich hier im Tagesspiegel erschienenen Text über den Krisendienst des Jugendamts (keine leichte Kost), weil er zeigt: Wir dürfen nicht immer von uns ausgehen und von unseren eigenen Entscheidungen. In dem Text vom Tagesspiegel gibt es auch eine Situation, in der eine Frau ihr Kind abgibt und geht, wie Madame FREUDig in ihrem Artikel aus Sicht der Therapeutin beschreibt.

mitkindernleben: Kinder und Tod

Heute gibt es mal etwas, was ich woanders gern gehört habe: Den MKL Podcast kann ich generell empfehlen, aber diese Folge über den Tod finde ich besonders spannend. Patricia und Caspar erzählen hier darüber, wie sie in der Familie mit dem Thema umgehen, ob Kinder mit auf Beerdigungen gehen sollten und welche Vorsorgen eigentlich überhaupt wichtig und sinnvoll sind. Ein schweres Thema in knappen 40 Minuten zum Zuhören.

Den Familienalltag organisieren – Ein guter Plan für Familien {Werbung}

Werbung für Eigenprodukt

Die Anzahl der Tage, an denen wir familiäre Unterstützung haben für die Versorgung der Kinder oder unseren Haushalt, können wir im Jahr an einer Hand abzählen. Wir sind größtenteils auf uns selbst angewiesen. Wir, das bedeutet: mein Mann und ich. Die Aufgaben, die wir haben, teilen wir: Arbeit, Hausarbeit, Carearbeit. Und obwohl wir uns daran orientieren wollen, es recht gleichmäßig aufzuteilen, sind es nicht in allen Bereichen 50 Prozent. Über die Jahre haben wir glücklicherweise noch ein ergänzendes Netz aufbauen können, das uns unterstützt, bestehend aus Freund*innen und Nachbar*innen. Ich habe schon oft darüber geschrieben, wie wichtig dieses Netz um einen herum ist. Denn schon Bowlby schrieb, dass die Versorgung eines Kindes nicht auf den Schultern einer einzelnen Person lasten kann, sondern u.a. ausreichend Unterstützung wichtig ist, um feinfühlig auf kindliche Bedürfnisse eingehen zu können. Aber dennoch bedeutet eine Familie viel Organisation, viel Aufwand, viele Aufgaben, die erledigt werden müssen und solche, die erledigt werden wollen oder nicht vergessen werden sollten.

Kommunikation und zeitnahes Aufschreiben sind meine Alltagshelfer

Unseren Alltag organisieren wir daher in erster Linie durch viel Kommunikation: Wann machst Du was, wann ich? Was liegt praktisch auf dem Weg des einen und wer kann an einem anderen Tag die Kinder von Freunden einsammeln? Und wann haben wir dabei eigentlich Zeit für uns und unsere Freund*innen? Es ist ein Abwägen und Aushandeln und bedeutet nicht selten auch: Eine Person von uns beiden muss Abstriche machen.

Während mein Mann auf die Onlineorganisation schwört, bin ich ein Mensch, der sich gerne die Dinge selbst notiert mit Hand. Mein Kalender liegt jeden Tag geöffnet auf dem Schreibtisch und ich notiere mir immer wieder die Dinge, an die ich gerade denke: Unbedingt noch Waschmittel kaufen, das Kinderbuch im Buchladen bestellen, den Artikel für einen Auftraggeber ändern, Sarahs Mutter hat geschrieben, dass ihre Tochter sich mit meiner verabreden will,… Jeden Tag gibt es viele Dinge, jede Woche hat so ihre eigenen Themen.

Einen Guten Plan haben

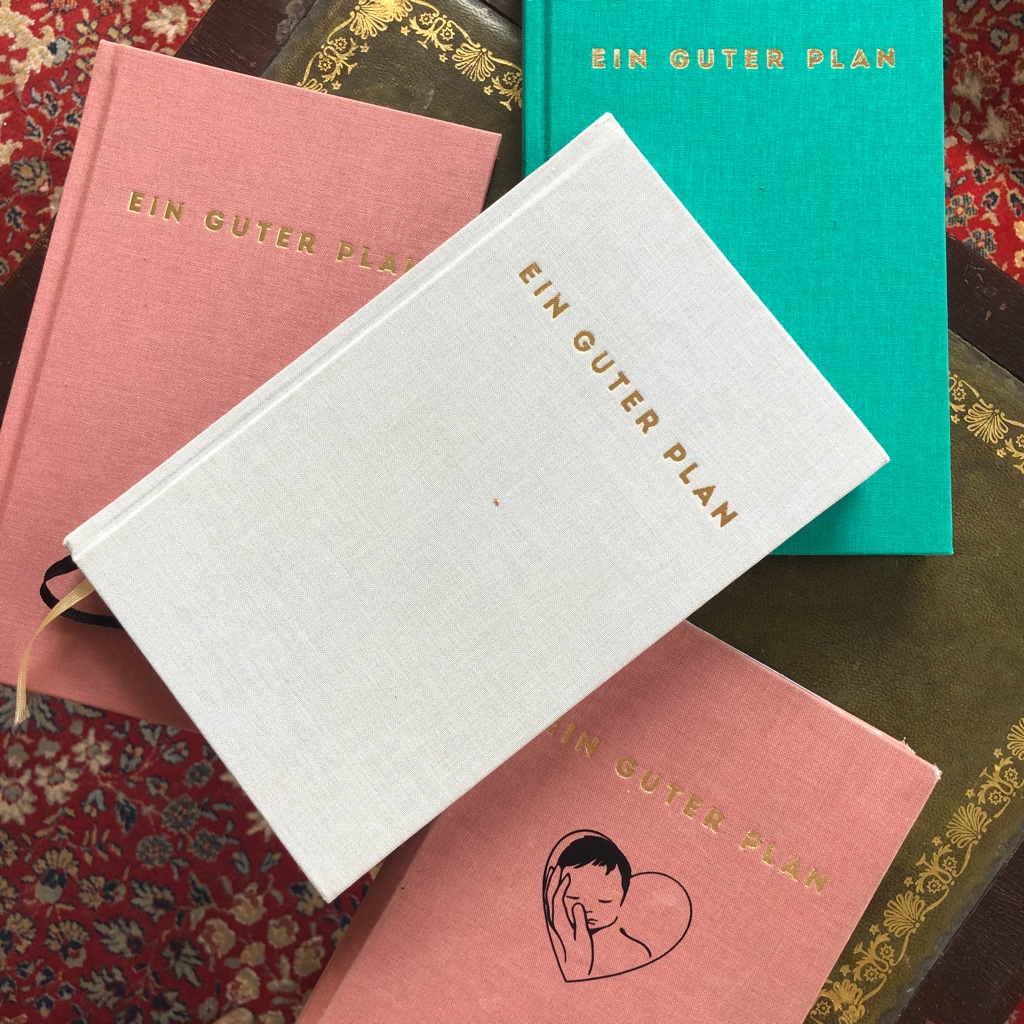

Zu meinen Kalendern hatte ich schon immer eine besondere Beziehung. Sie sind wie Tagebücher und ich habe viele von ihnen in einer Kiste zu liegen mit vielen besonderen Erinnerungen darin. Aus Zeiten, in denen man noch Telefonnummern aufschrieb. Als meine Freundin Milena zusammen mit Jan 2015 das Crowdfunding von Ein Guter Plan starteten, war ich von Anfang an dabei und hielt schon bald meinen ersten Ein Guter Plan in meinen Händen.

Es gibt nicht das eine Geheimnis zum Glück für Babys, Kinder, Familien. Aber es gibt Tipps und Anregungen, wie Du Deinen richtigen Weg finden kannst für Deine Familie.

In den folgenden Jahren wurde dieser Kalender mein stetiger Begleiter und eines der meistverschenkten Geschenkte: Ich schenkte es Freund*innen, Kolleg*innen, anderen Blogger*innen zu Weihnachten und selbst meinen Lektor*innen schickte ich zu Weihnachten diesen Begleiter. Der Kalender entwickelte sich zu einem Bestseller und erhielt den Red Dort Award für sein Design. Für eine Ausgabe wurde ich gebeten, einen kleinen Text über Achtsame Elternschaft zu schreiben. Und immer wieder kam ich mit Milena ins Gespräch: Wie wunderbar der Kalender war, wie toll die Übungen darin, der Habittracker, die wöchentlichen Tipps. Aber für Familien, da…

Ein Guter Plan Family

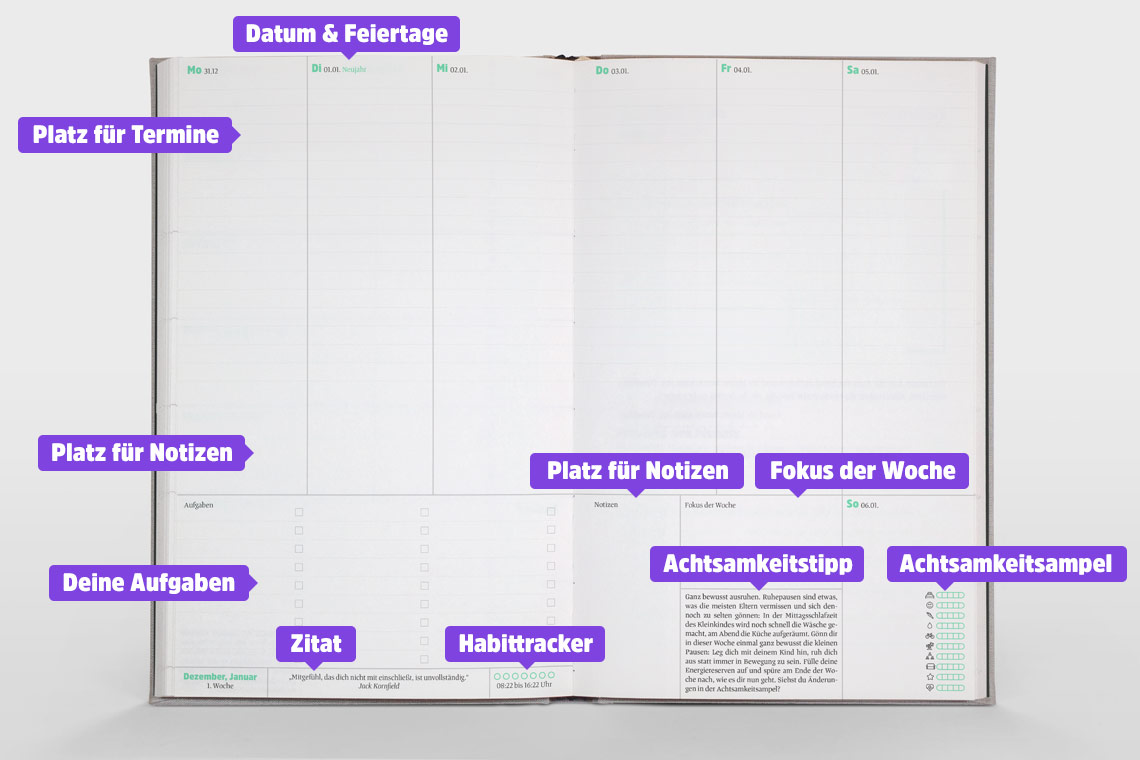

Und so wurde die Idee eines Familienkalenders geboren. Während der Inhalt schon recht klar war und ich durch den Newsletter für Achtsame Elternschaft schon über viele Wochen Erfahrungen gesammelt hatte mit Alltagstipps für Eltern, überlegten wir eine Weile an der Aufteilung der Wochen, so dass ein Familienleben wirklich gut Platz darin finden sollte.

Und wir besprachen nicht nur die wöchentlichen Tipps für mehr Achtsamkeit im Familienalltag, die in jeder Woche vorkommen und jede Woche eine kleine andere Anregung geben, sondern änderten auch einige der schon bekannten und bewährten Techniken ab, um sie an den Familienalltag anzupassen. So entstand Ein Guter Plan Family.

Der Kalender für Deinen ganz persönlichen Weg mit Deiner Familie

Es gibt ihn nicht, den einen immer richtigen Weg für alle Familien. Das wissen wir eigentlich alle, auch wenn wir immer wieder von allen Seiten die „perfekten“ Tipps gesagt bekommen, die „richtigen“ Handlungsanweisung. Es gibt nicht das eine Geheimnis zum Glück für Babys, Kinder, Familien. Aber es gibt Tipps und Anregungen, wie Du Deinen richtigen Weg finden kannst für Deine Familie. Nicht durch Checklisten oder Handlungsanweisungen, sondern durch kleine Beobachtungsaufgaben für den Alltag, durch Reflexion von Situationen und Handlungen. Dadurch kannst Du sehen, was Ihr in Eurer Familie wirklich braucht. Diese Anregungen bekommst Du für jede Woche im Kalender.

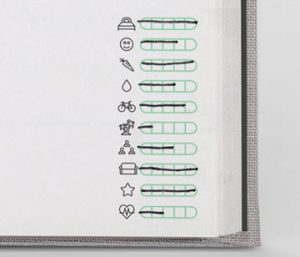

Und darüber hinaus ist es gerade für Familien aber auch wichtig, zu entspannen: Der Alltag ist manchmal anstrengend und stressig und es scheint, dass es einfach zu viele Aufgaben sind. Stress ist nicht gut für uns – für uns, unseren Organismus, aber auch nicht für unser Verhalten unseren Kindern gegenüber. Stress führt zu negativen Verhaltensmustern.  Es ist nicht normal für Familien, ständig unter Stress zu stehen. Genau dagegen wendet sich unser Kalender: Glorifizierung von Familienstress. Ein Guter Plan Family soll Dir helfen, einen Blick dafür zu bekommen, was wirklich wichtig ist gerade – und was Du beiseite schieben kannst. Auch das ist in jeder Familie anders und nur Du selbst kannst entscheiden und Deinen Weg finden. Die von Jan und Milena entwickelte Achtsamkeits-Ampel, die über die Jahre für viele ein Einbegriff und oft kopiert wurde, wurde für Ein Guter Plan Family weiter entwickelt und an Familien angepasst: So kannst Du für jede Woche Deine Grundbedürfnisse im Blick behalten und siehst auch, was Du vielleicht in der nächsten Woche anders machen kannst, damit es Dir gut geht.

Es ist nicht normal für Familien, ständig unter Stress zu stehen. Genau dagegen wendet sich unser Kalender: Glorifizierung von Familienstress. Ein Guter Plan Family soll Dir helfen, einen Blick dafür zu bekommen, was wirklich wichtig ist gerade – und was Du beiseite schieben kannst. Auch das ist in jeder Familie anders und nur Du selbst kannst entscheiden und Deinen Weg finden. Die von Jan und Milena entwickelte Achtsamkeits-Ampel, die über die Jahre für viele ein Einbegriff und oft kopiert wurde, wurde für Ein Guter Plan Family weiter entwickelt und an Familien angepasst: So kannst Du für jede Woche Deine Grundbedürfnisse im Blick behalten und siehst auch, was Du vielleicht in der nächsten Woche anders machen kannst, damit es Dir gut geht.

Das macht Ein Guter Plan Family besonders

Ganzheitlicher Terminkalender für 2019

25 Techniken für mehr familiäre Zufriedenheit

Innovative Achtsamkeitsampel: erkenne Stressmuster

53 Tipps für mehr Achtsamkeit im Familienalltag

Monatliche Reflexion und Zielsetzung

Einband aus französischem Leinen

240 Seiten | 14 x 22cm | 480 g

Mit Broschüre zur Projektplanung

Zwei Lesebändchen in Gold und Schwarz

Das ist also unser Kalender für Euch geworden für ein entspanntes Familienleben, für Euren ganz persönlichen Weg durch das Jahr 2019 für mehr Entspannung und mehr entspanntere Zeiten miteinander. Mehr erfährst Du auch in unserem kleinen Video über den Kalender.

Eure

Wunschkind-Herzkind-Nervkind: Nur keine Soße, nur kein Gemüse!?

Kennt Ihr auch die Phase, wenn auf einmal die Kinder nur noch Nudeln und Kartoffeln ohne alles essen wollen? Sabrina schreibt hier darüber, wie sie einen Ausweg gefunden hat und warum es eben doch kein Essen mit Nix ist, sondern nach Bedarf.

Dos und Don’ts im Wochenbett: So sind Wochenbettbesuche schön. 7 Tipps für Besucher*innen

Wenn das lang ersehnte Baby im Familien- oder Freundeskreis geboren ist, wollen es viele Menschen begrüßen und die Familie beglückwünschen, beschenken und ihre Freude zum Ausdruck bringen. Gerade die ersten Tage und Wochen aber sind eine sensible Phase, in der sich die kleine neue Familie erst einmal kennen lernen möchte und Zeit und Ruhe benötigt – und liebevolle, fürsorgliche und passende Unterstützung, wenn sie diese wirklich wünscht. Mit diesen Tipps fürs Wochenbett kannst Du eine Familie auf ihrem Weg wirklich unterstützen:

1. Den richtigen Zeitpunkt für den ersten Besuch bestimmen die Eltern

Frisch geborene Babys sind zauberhaft: Es ist toll, einen Menschen ganz am Anfang begrüßen zu können und zu bewundern, wie er die ersten Male die Welt erblickt. Aber: Dieses Wunder ist nun vor allem den Eltern vorbehalten. Sie sind es, die nun eine Beziehung zu ihrem Baby aufbauen. Gerade die Mutter hat vielleicht eine mehr oder weniger anstrengende Geburt zu verarbeiten, das Baby ebenso. Vielleicht fühlt sich die Mutter nicht wohl, hat Schmerzen oder das Stillen bereitet ihr noch Probleme und sie braucht Ruhe, um sich einzufinden. Kleine Babys sind auch noch mit einer Woche zauberhaft und auch noch später. Nicht sofort ins Frühwochenbett eingeladen zu werden, ist keine Abweisung und muss nicht negativ interpretiert werden. Im Gegenteil: Mit dem Besuch zu warten bis zum richtigen Zeitpunkt ist ein zusätzliches Geschenk. Deswegen gilt: Warte auf eine Einladung für den ersten Besuch und gehe nicht spontan vorbei mit der Erwartung, in die Wohnung gelassen zu werden.

2. Sei ein Geschenk!

Beim Begrüßen eines kleinen Menschen sind wir schnell verleitet, unsere eigene Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen: Einmal das kleine Baby halten, es streicheln und tragen. Tipps weiter geben, die für uns wichtig waren, weil wir es schon wissen… Beim Wochenbettbesuch ist es jedoch wichtig, selbst das Geschenk zu sein und sich an die Bedürfnisse vor Ort anzupassen: Das beginnt bei den Rahmenbedingungen: Plane nur einen kurzen Besuch ein, parfümiere Dich nicht, denn sowohl die Mutter als auch das Baby sind gerade sehr empfindsam. Vielleicht möchten die Eltern das Baby noch nicht in fremde Hände legen: Schenke Verständnis dafür und fordere nichts ein und stelle keine Erwartungen auf. Erwarte keine saubere Wohnung und keinen gedeckten Tisch, sondern bringe selber etwas mit für den Tisch.

3. Geschenke sind gut, wenn sie für alle sind

Es gibt so zauberhafte Babysachen, die verschenkt werden können. Oft ist die Familie aber schon gut ausgestattet für die ersten Wochen. Babykleidung sollte daher lieber nach Absprache vorher geschenkt werden und oft ist es sinnvoll, lieber Sachen für die späteren Monate auszuwählen, wenn das Baby der Erstausstattung entwachsen ist. Ins Wochenbett kann mitgebracht werden, was der ganzen Familie gut tut: Vielleicht ein kleines Körbchen mit gekochtem Essen oder anderen Leckereien für die Eltern, einer schönen Wasserflasche für die Mutter, damit sie beim Stillen daraus trinken kann (sofern sie stillt), (Trocken)früchte, einem schönen Buch für das Wochenbett und natürlich ein Geschenk für Geschwisterkinder, wenn es diese gibt.

4. Aufmerksamkeit für alle

Bei einem Besuch im Wochenbett ist natürlich der neue kleine Mensch ein wesentlicher Besuchsgrund, aber eine ganze Familie möchte nun Aufmerksamkeit und Zuwendung haben. In den Gesprächen sollte es sich nicht nur um das Baby drehen, sondern um die Gefühle und das Empfinden aller. Ganz besonders wichtig: andere Kinder der Familie. Sie sollten nach Möglichkeit zuerst begrüßt werden, bekommen ein eigenes kleines Geschenk oder Mitbringsel und werden nach ihrem Empfinden gefragt.

5. Zuhören ist wichtig

Aber nicht nur die Aufmerksamkeit für alle ist wichtig und das Fragesteller. Besonders wichtig ist es nun, zuzuhören: Was wollen die Familienmitglieder erzählen, was loswerden? Wo wollen sie Freude teilen und wo vielleicht auch Kummer und Sorgen? Hier setzt eine liebevolle Unterstützung an: Ich verhelfe nicht meine eigene Geschichte über, sondern nehme die Geschichte dieser Familie auf und schaue, wo ich sie unterstützen kann. Wenn sie wirklich Hilfe brauchen und dies sagen, biete ich individuelle Hilfe an oder schaue mich nach Unterstützung um.

6. Wirklich helfen

Viele Familien brauchen eher Zeit statt Zeug im Wochenbett: Sie brauchen Zeit, um die Geburt zu verarbeiten und im Bett zu liegen und sich kennen zu lernen. Hilfe ist, anzubieten, mit den größeren Geschwistern zu spielen oder spazieren zu gehen. Hilfe ist, essen zu kochen oder vorbei zu bringen. Hilfe ist, einmal durch die Wohnung zu saugen oder einen Gutschein für eine Putzhilfe für die erste Zeit zu schenken. Hilfe ist es, beim Verlassen der Wohnung den Müll mit hinunter zu nehmen. Es können so kleine Dinge sein. Hilfe ist all das, was die Familie wirklich entlastet und einander näher bringt.

7. Anerkennung der persönlichen Familienentscheidungen

Jede Familie geht ihren Weg. Und immer sieht er ein wenig anders aus. Wir haben in unserer Familie, in unserer persönlichen Situation mit einigen Dingen gute Erfahrungen gemacht, mit anderen schlechte – jede Familie geht ihren ganz eigenen Weg. Wir können liebevoll unsere Empfehlungen mit auf den Weg geben, aber wir sollten immer die Entscheidungen einer anderen Familie anerkennen. Das fängt beim Namen des Kindes an, geht über die Ernährungsweise und Kleidung bis hin zu Tragen, Stoffwindeln oder Abhalten. Und auch wenn wir selbst auf Erfahrungen zurück blicken können, darf diese Familie nun ihre ganz eigenen Erfahrungen sammeln.

Und was sind Eure ganz persönlichen Tipps?

Eure

Wenn Geschwister streiten – Teil 1: Streit als Entwicklungsressource betrachten

Konflikte gibt es in allen sozialen Gruppen und auch in Familien. Und gerade dann, wenn verschiedene Bedürfnisse aufeinander treffen und wenn Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sich in andere Personen hinein zu versetzen, zusammen sind und vielleicht auch noch jedes für sich versuchen, die vorhandenen Ressourcen an Materialien und auch an emotionalen Ressourcen größtmöglich zu beanspruchen, kann es zu Streit kommen. Manchmal sind es auch äußere Ursachen, die in Geschwisterstreit entladen werden. Konflikte sind normal, auch wenn wir in einem romantisierten Bild von Kindheit und Familie immer davon ausgehen, Geschwister sollten sich nicht streiten und Familie sollte rein harmonisch sein. Die Wahrheit aber ist: Geschwister streiten sich. Und sie dürfen sich auch streiten. Die Frage lautet daher nicht: Geschwisterstreit ja oder nein. Sondern: Geschwisterstreit ja, aber wie?

Die falsche Grundannahme der Eltern: Streit ist schlecht

Die meisten Eltern kennen den Impuls, sofort einzugreifen, wenn sich Geschwister streiten: Eine Alternative wird vorgeschlagen, eine Ablenkung geboten, das Streitobjekt einfach kurzerhand entfernt, das ältere/stärkere Kind zur Rücksicht ermahnt… Wenn sich Kinder streiten, ist das anstrengend für uns: Es ist laut, es zehrt an uns. Dies umso mehr, wenn wir selber keine Streitkultur hatten und als Kinder zur Stille und Anpassung ermahnt wurden. Das ist die eine Seite des Streits. Betrachten wir den Streit aber aus der anderen Perspektive, aus dem Blickwinkel der Entwicklungsmöglichkeiten, die dahinter stehen, sehen wir mehrere Möglichkeiten:

- Ein Streit gibt die Möglichkeit, Emotionen zu offenbaren und auszuleben, Wut auszudrücken. Kinder dürfen wütend sein, Kinder müssen wütend sein dürfen.

- Ein Streit gibt Kindern die Chance, sich mit den Wünschen anderer auseinander zu setzen: Zwei Meinungen, zwei Bedürfnisse prallen aufeinander. Kinder erfahren: Mein Gegenüber denkt nicht wie ich.

- Ein Streit gibt Kindern die Chance, Verhandlungen zu üben: Erst ich, dann Du – oder umgekehrt. Natürlich geht das erst, wenn die Beteiligten in einem Alter sind, in dem einige Bedürfnisse aufgeschoben werden können.

- Ein Streit gibt Kindern die Chance, Kompromisse zu finden: Auf Deine Weise nicht, auf meine Weise nicht, also brauchen wir eine andere Lösung. Auch hier gilt: Das ist erst dann möglich, wenn beide Teilnehmer*innen dazu kognitiv fähig sind.

- Ein Streit gibt kleinen Kindern die Chance, durch die Begleitung der Eltern dazu befähigt zu werden, die oben angeführten Kompetenzen für spätere Streitsituationen zu erwerben – wenn sie von Anfang an gut begleitet werden.

- Ein Streit gibt den Eltern die Chance, aktuelle Bedürfnisse der Kinder zu sehen: Gibt es immer wieder Streit um das Spielzeug des großen Geschwisterkindes und zeigt das vielleicht, dass das kleine Geschwisterkind den aktuellen Spielangeboten entwachsen ist und neue Angebote braucht? Gibt es immer wieder Streit um die Aufmerksamkeit und Zuwendung von Eltern und ein Kind fühlt sich zu wenig gesehen?

Streit zulassen und richtig interagieren

Geschwisterstreit ist daher nicht per se schlecht. Problematisch wird er dann, wenn eine Auseinandersetzung immer sofort unterbunden wird und Gefühle und Probleme nicht wirklich verbalisiert werden dürfen: „Du sollst Dich nicht immer mit Deinem Bruder streiten!“ „Jetzt vertragt Euch sofort wieder!“

Konflikte sind deswegen normal, auch wenn wir in einem romantisierten Bild von Kindheit und Familie immer davon ausgehen, Geschwister sollten sich nicht streiten und Familie sollte rein harmonisch sein

Und auch dann, wenn wir als Eltern ungünstig in den Streit eingreifen und auf eine falsche Weise vermitteln wollen: In einer Konfliktsituation sehen wir schnell, dass das größere Kind dominiert – geistig oder körperlich und sind schnell dazu verleitet, einzugreifen zugunsten des kleineren Kindes: „Nun gib ihm doch schon kurz Dein Spielzeug, das kannst Du ja wohl mal kurz teilen!“ Schnell entwickeln sich Muster, dass das größere Kind immer zurückstecken muss. Oder es dominiert der Gedanke: „Das müssen die unter sich klären, damit sie was lernen!“ Wenn jedoch ein schwächeres Kind auf ein überlegenes Kind trifft, befördert dieses Verhalten nur das Gewinnen des Stärkeren und ein vermittelnder Lerneffekt und Empathie bleiben zugunsten des „Recht des Stärkeren“ auf der Strecke.

Wenn Kinder streiten und in solch unterschiedlichen Entwicklungsphasen sind, dass ein Kind immer unterlegen ist, oder die kognitive Entwicklung beider Kinder noch sehr unterschiedlich ist, benötigen sie deswegen eine Begleitung im Streit, die nicht verurteilt, nicht wertet, sondern in der Vermittlung unterstützt:

- Situation nicht bewerten: Als Erwachsener waren wir vielleicht nicht bei der Entwicklung des Streits dabei, wir kennen die Vorgeschichte nicht. Es ist wichtig, nicht Partei für eines der beiden Kinder zu ergreifen. Besser: „Ich war nicht dabei, erzählt mir jeder, was passiert ist.“

- Keine Vorverurteilung: „Hast Du wieder Streit angefangen mit Deiner großen Schwester?“

- Wiederholen dessen, was die Kinder sagen: „Du sagst, er hat dein Heft mit Absicht heimlich angemalt. Er sagt, er hat es angemalt, weil er es so schöner findet.“

- Anregen zur Perspektivübernahme: „Was glaubst Du, warum hat er/sie das gemacht?“ „Was glaubst Du, wie geht es ihm/ihr jetzt?“ Bei Kindern, die das noch nicht können, die Reaktionen des anderen Kindes oder dessen Gefühle übersetzen: „Ich sehe, dass er jetzt ganz traurig ist und weint, weil er das nicht wollte.“

- Lösungsideen finden lassen, Kompromisse vorschlagen, die die Rechte beider Kinder respektiert, nicht urteilen, weil ein Kind älter/größer/stärker ist, sondern objektiv bleiben. Nicht einfordern, dass ein Kind unbedingt nachgeben muss, weil es ja größer ist/schon verstehen muss, dass…

- Nicht vom Konflikt ablenken oder versuchen, ihn lustig zu machen. Manchmal können Situationen spielerisch umschifft werden, aber nicht immer. Und es sollte auch nicht immer sein. Die Kinder haben ein für sie ernstes Thema zu besprechen.

- Manchmal finden sich keine für alle zufrieden stellenden Lösungen. Und zu einem Streit gehört es auch dazu, mit Frustration umzugehen. „Dein Bruder möchte Dir das Buch nicht geben, es ist seins. Komm doch her, ich nehm Dich in den Arm, wenn Du magst.“ Die Wut und Trauer begleiten, so lange sie anhält und dann zusammen Alternativen finden. „Jetzt geht es Dir besser? Wir können jetzt Dein Bagger-Buch ansehen.“

Und wie macht Ihr das in Konfliktsituationen?

Eure

Demnächst: Wenn Geschwister streiten Teil 2 – Kampf oder Balgen?

Sommeridee: Kräutersalz mit Kindern machen

An den warmen Sommertagen ist das Herstellen von Kräutersalz mit Kindern eine schöne Idee: Jetzt finden wir gerade alle Zutaten dafür in der Natur, können mit Kindern zusammen im Garten oder auf dem Feld Kräuter suchen und sie zusammen verarbeiten.

Das brauchst Du

Der Klassiker ist mediterranes Kräutersalz mit Oregano, Thymian, Rosmarin und Salbei. Aber auch andere Mischungen mit Dill, Petersilie und Schafgarbe sind lecker oder besondere Zutaten wie ein paar Blüten Johanniskraut oder getrocknete Malvenblüten, die das Salz besonders dekorativ machen. Grobkörniges Meersalz dient dann als Grundlage für das Kräutersalz.

So stellt Ihr das Kräutersalz her

Die frischen Kräuter werden gewaschen und anschließend trocken geschüttelt. Benutzt werden nur Blätter und Blüten für das Salz. Diese werden klein geschnitten und dann zu gleichen Teilen mit dem Salz vermengt. Das Salz konserviert die Kräuter und entzieht ihnen Wasser. Das Kräutersalz kann dann in einem verschlossenen Glas aufbewahrt werden und ist mehrere Monate haltbar.

Kräutersalz lässt sich auch wunderbar verschenken. Eine besondere Abwandlung der Nutzung kann auch ein wohltuendes Kräuter-Salz-Peeling für die Füße sein.

Manchmal läuft es nicht rund – Ist das schlimm?

„Ich kann nicht immer…“, „Heute habe ich es nicht geschafft…“, „Gerade geht es mir nicht so gut, dass ich immer…“ Diese Sätze höre ich immer wieder und sage sie auch selbst. Manchmal schaffe ich es nicht, die Bedürfnisse meiner Kinder ausgewogen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Manchmal übersehe ich Bedürfnisse, manchmal beantworte ich Bedürfnisse nicht richtig. Und manchmal mache ich es auch falsch, obwohl ich es eigentlich besser weiß, weil ich gerade nicht anders kann, weil meine Energiereserven nicht mehr ausreichen und Handlungsmuster in Stresssituationen frei werden, die ich aus meiner eigenen Kindheit verinnerlicht habe.

„Manchmal“, „gerade“ und „heute“ sind nicht immer

In der Erkenntnis des „Falschmachens“ schwingt oft ein Bedauern mit. Und das ist auch gut, denn wenn wir wahrnehmen, dass gerade etwas schief läuft in der Beziehung zum Kind, dann bedeutet es auch, dass wir es eigentlich richtig wissen – oder wissen, dass es so jedenfalls nicht richtig ist. Wenn wir sagen „gerade“, „heute“, „momentan“, dann bedeutet das: Jetzt gerade, aber es gibt auch andere Tage. Das ist es, an dem wir uns festhalten können und sollten: Es gibt andere Tage. Wir wissen ja, dass es gerade schlecht läuft und sonst anders. Und oft formulieren wir auch die Gründe, warum es gerade nicht rund läuft: „Ich kann gerade nicht so sensibel sein, weil ich so gestresst bin“. Oft können wir direkt formulieren, woran es gerade hapert, warum es gerade schwer ist.

Stress führt oft zu negativem Verhalten – in der Beziehung zu unseren Kindern, wie auch in anderen sozialen Interaktionen.

Dies eröffnet uns den Blick darauf, was wir ändern können, damit es wieder besser geht. Wir wissen: Stress führt oft zu negativem Verhalten – in der Beziehung zu unseren Kindern, wie auch in anderen sozialen Interaktionen. Es gilt, genau diesen Stress zu vermeiden langfristig. Wir hören unsere Worte, wir fühlen das Bedauern. Manchmal ist es aber schwer, die Situation zu ändern – zumindest kurzfristig, um wieder auf den ursprünglichen Weg zu kommen. Dann müssen wir uns nach Hilfen und Unterstützung umsehen, um Situationen langfristig ändern zu können. Wir brauchen Entlastung – denn ja: Familien sind einfach oft überlastet mit zu vielen Aufgaben und zu vielen Bedürfnissen, um die sich nur ein oder zwei Erwachsene kümmern.

Die Reaktion unserer Kinder als Zeichen

„… und dann ist auch noch mein Kind…“ Wenn es uns nicht gut geht und wir wenig Einfühlungsvermögen haben und wenig auf die Bedürfnisse unserer Kinder eingehen können, zeigen sie uns das oft direkt in ihrem Verhalten: es entstehen negative Kreisläufe. Das Kind zeigt uns, dass es mit der Art, wie wir mit ihm umgehen, nicht zufrieden ist und reagiert auf seine Weise empört. Vielleicht, indem es besonders anhänglich ist und besonders Kuscheleinheiten einfordert, um sich unserer wieder sicher zu sein. Vielleicht auch mit Wut, weil es verärgert ist über unser Eingreifen, über unsere ruppige Art. Wenn wir gestresst sind, schnell machen wollen und unserem Kleinkind nicht die Möglichkeit geben, selbst aktiv zu sein, wird es verärgert und wütend reagieren, weil sein Bedürfnis nach Selbständigkeit übergangen wird. Vielleicht reagiert unser größeres Kind auch mit Rückzug und Abwehr, wenn es ausdrücken möchte, dass diese Situation nicht in Ordnung ist. Wie es reagiert, ist abhängig vom Alter und auch Temperament des Kindes und der jeweiligen Situation. Und auch wenn es uns zunächst noch mehr stresst, ist es gut, denn das Verhalten unseres Kindes kann ein Zeichen sein und wenn wir unsere Kinder als „anstrengend“ wahrnehmen, können wir uns fragen, ob es vielleicht auch etwas mit uns zu tun hat.

Bedauern aber nicht Gram

Es ist gut, wenn wir unser Verhalten bedauern und reflektieren. Es ist gut, sich beim Kind zu entschuldigen und sich zu erklären in dem Maße, in dem es Kinder verstehen können. Aber es ist eben auch normal, dass es manchmal nicht rund läuft, dass wir schlechte Tage oder auch mal eine schlechte Woche haben. Bedauern ist gut und wichtig und das Wahrnehmen dessen. Aber manches Mal sind wir auch zu hart mit uns und messen einer kleinen Situation im Alltag oder einer kleinen Phase der zu geringen Feinfühligkeit eine zu große Bedeutung zu. Wir sind heute schnell darin, uns selbst zu verurteilen als „schlechte Mutter“ oder „schlechter Vater“.

Wenn aus „manchmal“ „immer“ wird

Schwierig wird es da, wenn aus einem „manchmal“ ein „immer“ wird: Wenn wir immer wieder gestresst sind, wenn wir nur noch in einem Kreis des Schimpfen stecken. Und auch dann, wenn wir merken, dass wir immer wieder in ganz bestimmten Situationen negativ auf unser Kind reagieren: Immer schimpfen, wenn es sich bekleckert hat. Immer schimpfen, wenn es weint. Immer schimpfen, wenn es sich überschwänglich freut. Wenn wir dies wahrnehmen, lohnt es sich, genauer hinzusehen: Warum ist das eigentlich so? Warum berühren mich die immer gleichen Situationen und warum reagiere ich immer genau dann mit Abwehr und negativem Verhalten? Hier lohnt es sich, hinein zu spüren: An was rüttelt das in mir, an meiner eigenen Vergangenheit, an meiner Kindheit und dem, was ich selbst gelernt habe? Manchmal können wir selber diesen Situationen auf den Grund gehen, manchmal brauchen wir dazu aber auch professionelle Hilfe von außen, die uns aufzeigt, warum wir wie handeln und einen Weg hinaus ermöglicht zu einer neuen Wahrnehmung und neuen Handlungsansätzen.

Wichtig ist die Grundstimmung

Für unsere Kinder, unsere Bindung und unser Familienklima ist es wichtig, dass unsere Grundtendenz richtig ist. Dass wir Bedürfnisse wahrnehmen und darauf angemessen nach Alter des Kindes reagieren. Es ist wichtig, dass wir den Alltag angemessen gestalten und unserem Kind Sicherheit geben darin, dass wir für sie da sind und für ihr Wohlergehen sorgen in den vielen kleinen Momenten des Alltags. Es ist wichtig, dass sich unsere Kinder bei uns umsorgt, geliebt und geschützt fühlen und wir ihnen das in einem Grundgefühl vermitteln.

Manchmal gibt es Tage, an denen es nicht gut läuft, an denen wir etwas übersehen, an denen wir nicht feinfühlig sind. Ich glaube, diese Tage gibt es in jeder Familie. Auf jeden Fall gibt es sie auch hier. Es ist gut, sie wahrzunehmen, diese Tage, und den Finger darauf zu legen und es anders machen zu wollen morgen. Aber heute dürfen wir uns auch selbst verzeihen.

Eure

vierpluseins: Schlaf doch bitte ein, Kind

Es ist Sommer, es sind Ferien. Es gibt so viel zu erleben, so viel Sonne auf der Haut zu spüren, so viel zu erfahren im Freien. Es gibt lange, erschöpfte Mittagsschläfchen und – späten Abendschlaf. Leider. Auf vierpluseins gibt es für alle, denen es auch so geht, hier einen Artikel, um es mit Humor zu nehmen.