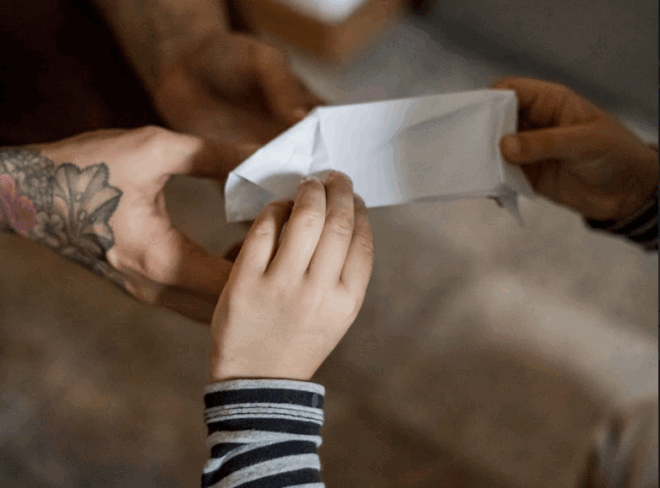

Das Kind steht morgens im Türrahmen und weigert sich, in die Kita zu gehen. „Jetzt komm schon, du kennst es doch da!“ Je langer das Kind braucht, desto später wird es auch auf der Arbeit, der Stresspegel des Elternteils steigt langsam. Die Kita ist doch bekannt, alle Erwachsenen und Kinder auch! Was aber gerade unsichtbar an dieser Situation ist: Im Kind breitet sich eine Mischung aus Unsicherheit, Müdigkeit und Frustration aus: heute ist Sporttag und letzte Woche war das doof. So richtig kann das noch nicht benannt werden, aber das Empfinden ist da. Zwei Menschen stehen sich hier gegenüber, jung und älter, und zwei sehr verschiedene innere Welten, die in diesem Moment noch nicht zusammenfinden.

Solche und ähnliche Szenen erleben Eltern jeden Tag. Sie sind anstrengend, herausfordernd, manchmal auch verwirrend. Doch sie sind auch Gelegenheiten, einander wirklich zu verstehen. Denn sie laden uns zu einem Perspektivwechsel ein, der es erleichtert, das Kind zu verstehen und letzlich solche Situationen zu entspannen. In der Bindungsforschung erlangt dieser Perspektivwechsel mehr und mehr Bedeutung. Wir sprechen von Mentalisierungsfähigkeit.

Mehr als Feinfühligkeit: Das innere Erleben verstehen

Feinfühligkeit beschreibt die Fähigkeit, die Signale eines Kindes wahrzunehmen, richtig zu deuten und angemessen darauf zu reagieren. Sie ist die bedeutsam für den Aufbau einer sicheren Bindung, wie viele Eltern heute wissen. Doch um wirklich in Beziehung zu treten, braucht es noch eine Ebene tieferes Verstehen: die Fähigkeit, die innere Welt des Kindes zu erkennen – seine Gedanken, Gefühle, Wünsche und Absichten. Das ist Mentalisierung.

Mentalisierung bedeutet, dass ich nicht nur sehe, was mein Kind tut, oder meine eigene Interpretation als Erklärung für ein Verhalten nutze, sondern mich frage:

- Was macht mein Kind? (Handlungsebene)

- Warum verhält sich mein Kind so? (Motivationsebene)

- Wie geht es meinem Kind? (Gefühlsebene)

- Wenn ich mein Kind wäre, wie würde ich dann jetzt fühlen? (Identifikationsebene)

Warum Mentalisierung so wichtig ist

Wenn wir mentalisieren, erkennen wir das Verhalten unseres Kindes als Ausdruck seiner inneren Zustände, nicht als Provokation oder Manipulation. Kinder, deren Eltern mentalisierend denken, erleben das Verhalten ihres Kindes als verstehbar. Das Kind kann auf der anderen Seite davon lernen „Ich bin nicht zu viel. Ich darf fühlen. Und meine Gefühle ergeben für jemanden Sinn.“ Dieses Gefühl, verstanden zu werden, ist ein zentraler Baustein sicherer Bindung.

Darüber hinaus lernen Kinder durch das Vorbild ihrer Eltern, selbst über Gefühle und Gedanken nachzudenken sie entwickeln also ihre eigene Mentalisierungsfähigkeit. So entsteht die Basis für Empathie, Selbstregulation und stabile Beziehungen.

Wenn Stress das Verstehen erschwert

Mentalisierung fällt uns nicht immer leicht. Besonders dann nicht, wenn wir gestresst oder erschöpft sind. In solchen Momenten sehen wir oft nur das Verhalten des Kindes: das Trotzige, das Lautsein, das „Nicht-Funktionieren“. Unsere eigene Überforderung verengt dann den Blick und wir verlieren den Kontakt zur inneren Welt – sowohl zu unserer eigenen als auch zu der des Kindes.

Das ist normal. Kein Mensch kann jederzeit mentalisieren. Wichtig ist, dass wir immer wieder zu diesem inneren Verständnis zurückfinden: uns selbst beruhigen, innehalten und fragen, was hier eigentlich gerade passiert – in mir und in meinem Kind.

Mentalisierung kann man üben

Mentalisierungsfähigkeit ist keine angeborene Eigenschaft, sondern etwas, das wir entwickeln und stärken können, auch noch als Erwachsene. Und das gerade auch dann, wenn wir es vielleicht bisher noch nicht gut erlernen konnten.

Hilfreich sind dabei kleine Schritte im Alltag:

- Innehalten: Bevor du reagierst, frag dich: „Was fühle ich gerade und was könnte mein Kind fühlen?“

- Neugierig bleiben: Anstatt zu urteilen („Er übertreibt wieder“), denk: „Vielleicht steckt etwas anderes dahinter.“

- Sprache für Gefühle finden: Sag zum Beispiel: „Ich glaube, du warst traurig, weil…“ (gerade in herausfordernden Situationen mit einem Kleinkind hilft es oft nicht, in der akuten Situation darüber zu sprechen, sondern eher später) so lernt das Kind, über sein Inneres zu sprechen.

- Reflexion üben: Auch nach schwierigen Momenten hilft es, zu überlegen: „Was war da los in mir, in ihm?“

So wächst allmählich ein tieferes eigenes und auch gegenseitiges Verstehen, das Beziehungen trägt. Und das wirkt nicht nur in der Eltern-Kind-Beziehung nach, sondern auch in anderen Beziehungen.

Eure

Zur Autorin:

Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich der Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für Eltern, die Kinder bindungssicher begleiten und die eigenen Bedürfnisse dabei nicht aus dem Blick verlieren wollen. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen. Sie arbeitet in eigener Praxis in Eberswalde.

Foto: Ronja Jung für geborgen-wachsen.